I morti sono reali. L’immaginazione di Hilary Mantel – Seconda parte

• Il blog di Fazi Editore

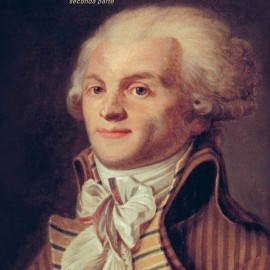

In occasione dell’uscita del romanzo di Hilary Mantel La storia segreta della rivoluzione, pubblichiamo la traduzione della seconda parte dell’articolo di Larissa Macfarquhar apparso sul «New Yorker» il 15 ottobre 2012 con il titolo The Dead Are Real.

Il romanzo non vendette. Lo finì nel 1979 e cominciò a mandarlo a vari editori e agenti, ma nessuno era interessato. «Scrissi una lettera a un agente dicendo “Daresti un’occhiata al mio libro? Parla della Rivoluzione francese, non è un romance storico”, e la lettera tornò indietro dicendo: «Non prendiamo in considerazione i romance storici”», racconta. «Non riuscivano a leggere la mia lettera, letteralmente, per via delle aspettative che aleggiavano intorno alle parole “Rivoluzione francese” – si sarebbe trattato di signore con capigliature voluminose». Non era, in generale, un buon periodo per la narrativa storica. Qualche anno prima, Gore Vidal aveva pubblicato un romanzo su Aaron Burr, e E. L. Doctorow aveva pubblicato Ragtime, ambientato negli anni precedenti la prima guerra mondiale; Thomas Pynchon e Barry Unsworth avevano scritto romanzi storici, ma erano passati quarant’anni dal successo clamoroso di Io, Claudio di Robert Graves, e non c’era molto altro in grado di soddisfare una vera passione letteraria.

A quel punto, la sua vita stava andando a rotoli. Il suo breve matrimonio stava finendo, lei stava male e accusava dolore la maggior parte del tempo, e il suo libro era stato rifiutato. Fra queste tre cose, ce n’era solo una su cui lei avesse effettivamente un qualche controllo. Decise che, se voleva intraprendere la carriera della romanziera, doveva provare qualcosa di totalmente diverso. Il suo romanzo storico di ottocento pagine aveva fallito; be’, allora avrebbe scritto un romanzo moderno di duecento pagine, e se avesse fallito anche quello, si sarebbe chiesta seriamente se quella fosse o meno la sua strada.

Il romanzo che scaturì da questa fase desolata della sua vita, Every Day Is Mother’s Day, era una storia cupa e claustrofobica di gente orribile intrappolata in vite deprimenti: una madre squilibrata, una figlia muta e maligna; una moglie volgare; un depresso fallimento come marito. Puniva i suoi personaggi senza alcuno scrupolo – li torturava con spettri ostili, molestie a bambini, oscenità, noia, angoscia, cibo in scatola, assistenti sociali.

«Abbiamo tutti questi attacchi di inadeguatezza», disse Florence.

«È questo che sono?».

«Senti che non stai facendo quello che dovresti». Versò un cucchiaino di zucchero nel tè. «Senti che di sicuro nella vita c’è più di questo. Ma non c’è, e va avanti così».

Si era prefissata di scrivere un libro diverso dal primo, e non avrebbe potuto esserlo di più. La storia segreta della Rivoluzione aveva personaggi erculei che cambiavano il corso della storia: giovani, violenti, crudeli e arguti – era tutto grande, tutto importante, anche i gesti più banali assumevano significati eroici. In Every Day Is Mother’s Day tutto era piccolo, decaduto, repellente, angusto e insignificante. Il libro fu comprato subito, e pubblicato con recensioni entusiastiche.

Venne fuori che aveva una tale abilità nello scrivere libri diversi fra loro, che questi avrebbero potuto essere scritti da persone diverse. Decise di prolungare Every Day Is Mother’s Day con un sequel, Vacant Possession, ma il sequel, nonostante riprendesse la maggior parte dei personaggi principali, in qualche modo fu tanto diverso dal libro precedente quanto questo lo era stato dal primo. La madre squilibrata era morta e la moglie volgare aveva perso peso e cambiato pettinatura – il che contribuì a dare un po’ di sollievo – ma la differenza principale era che la figlia muta e maligna si era trasformata da passiva, imperscrutabile minaccia a minaccia verbale e determinata. Quindi, la desolazione restava, ma non era più in trappola. L’aria entrava. La descrizione era stata sostituita dal dialogo, i pensieri omicidi da pensieri suicidi. Imbastita sui piani diabolici della malevola figlia e su una serie di coincidenze sorprendenti, la storia rimbalzava come una farsa satanica.

«“L’ho colpito due volte con un’ascia dalla lama sottile e gli ho squarciato la giugulare per ottenere il suo sangue”».

«Spero che non ti stiano venendo in mente strane idee», disse Sylvia con aria di disapprovazione.

«L’hanno trovato così: “Faccia ritorta, schiacciata contro una spalla, fronte tutta corrugata, denti serrati stretti…”. Alistair rise cupamente. «Sembri proprio tu, papà».

La fine del matrimonio e la malattia erano entrambi iniziati anni prima. Aveva conosciuto Gerald McEwen, che diventò poi suo marito, quando avevano sedici anni. A Manchester frequentavano gli stessi circoli di ragazzi cattolici. Avevano entrambi origini irlandesi, ma la famiglia di lui era mezza generazione avanti rispetto a quella di lei: il padre di lui aveva abbandonato la scuola a quattordici anni, come la madre di lei, ma, invece di andare a lavorare in una fabbrica, come aveva fatto la madre di lei, lui era diventato un contabile.

Lei era una ragazza minuta, magra e pallida, con lunghi capelli chiari e grandi occhi chiari. I denti le sporgevano in un punto nel mezzo della bocca, come se la sua mandibola fosse triangolare. Il suo naso era un becco ricurvo. «Da questa persona dall’aspetto timoroso usciva questa voce davvero potente», dice Gerald. «Fu uno shock». Iniziarono a vedersi nei pub, parlavano di politica. Presto fu chiaro che avrebbero passato le loro vite insieme, e si misero a parlare di come sarebbero state, queste vite. Lei sarebbe stata un avvocato, e lui sarebbe entrato nell’azienda di famiglia come contabile. Avrebbero vissuto in quella zona. A vent’anni si sposarono. Ma poi, quando lui era all’università, suo padre morì improvvisamente e l’azienda di famiglia dovette essere venduta, quindi abbandonò l’idea di essere un contabile. Lei frequentava Legge alla London School of Economics, ma poi si rese conto che il praticantato richiedeva denaro che non aveva. Dopo aver studiato geologia lui iniziò a insegnare a Manchester, nella sua vecchia scuola. Lei lavorava in un negozio e cominciò a leggere sulla Rivoluzione francese. Erano poveri, lo sarebbero sempre stati, e nel vedere i depressi, annoiati, abbattuti insegnanti che erano i colleghi di Gerald decisero che non volevano fare quella vita.

Decisero di andare all’estero, e lui fece domanda per un lavoro in Botswana. «Era una sera freddissima, perché tu indossavi quella tua enorme giacca blu», dice lei. «Trovammo la lettera sul tappetino: era una lettera voluminosa, quindi capimmo subito che non era un rifiuto, e mi sentii inondata dall’idea del sole. Ricordo di aver detto: “Non finirò mai il mio libro”. E versai due lacrime – ma null’altro. Non sapevo cosa mi aspettasse laggiù, e non avevo idea di come sarebbe stato, ma pensai “Non soffrirò mai più il freddo”».

Il Botswana di fine anni Settanta era a malapena sviluppato. «Non c’era turismo», dice lei. «L’aeroporto era un minuscolo aeroporto in cui l’unico comfort era un tavolo in ghisa bianca con due sedie, una delle quali traballava. Quel paese ha le dimensioni della Francia, e c’erano qualcosa come quaranta miglia di terra asfaltata. E non c’erano giornali, tv, non c’era vita, a parte quella che facevi». Gerald lavorava con un gruppo di geologi che stava disegnando una vera mappa del paese per la prima volta. Lei lavorava al suo romanzo, ma non stava bene, e stava peggiorando.

In Inghilterra, quando era ancora all’università, aveva cominciato ad accusare dolori alle gambe. Iniziò a vomitare, spesso. Poi iniziò ad avere un terribile mal di pancia. Si fece visitare da un medico e, dato che era così magra, lui le fece fare le analisi per l’anemia, ma non era anemica, quindi stabilì che il dolore doveva essere psicologico. Le prescrisse degli antidepressivi. Effettivamente era depressa – in quel periodo non parlava con la famiglia – quindi li prese. Ma non servirono, e la mandò da uno psichiatra. Lo psichiatra le disse che il problema era lo stress causato da un eccesso di ambizione innaturale in una donna. Le diede dei tranquillanti, ma l’unico effetto che sortirono fu quello di alimentare la sua rabbia: fantasticava di bruciare e uccidere gente a coltellate. Questo non glielo confidò. Lo psichiatra le disse che non voleva più che lei scrivesse; le faceva male. La mandò a stare nella clinica universitaria e le prescrisse degli antipsicotici, che, come lei stessa scrisse nel memoriale Giving up the Ghost, la trascinarono in uno stato infernale:

«Ti costringi a metterti su una poltrona, solo per saltarne fuori subito. Soffochi: la pressione ti sale alla testa. Le mani ti tirano i vestiti e ti strappano le braccia. Il tuo respiro si logora. La tua voce è come il grido di un uccello e le mani sbattono come ali… Ogni fibra del tuo essere è posseduta dal panico».

Smise di prendere i farmaci e si riprese, ma il suo dolore non si era affievolito. Per anni, non fece che sopportarlo, finché alla fine, in Botswana, andò alla biblioteca universitaria in preda alla disperazione, decisa a effettuare un’autodiagnosi. Dedusse di essere affetta da endometriosi, un disturbo per cui cellule uterine vengono trovate in altre parti del corpo; le cellule sanguinano ogni mese e si forma una cicatrice, che, quando preme contro i nervi, provoca dolore. Il suo dolore stava diventando insopportabile, ma aveva finalmente terminato il libro ed era determinata a batterne a macchina una copia da distribuire a editori e agenti quando fosse tornata in Inghilterra per Natale. Passò settimane a scrivere, arrivò alla fine e collassò.

In Inghilterra si fece visitare da diversi medici. «Andai al St George Hospital», dice, «e dieci giorni dopo ne uscii senza ovaie, utero, pezzi di intestino, pezzi di vescica. Senza un futuro, per quanto riguardava l’avere figli». Non che sentisse un bisogno urgente di avere figli – era sposata da sette anni e non aveva provato a restare incinta. Poteva fare di più, che riprodursi, aveva pensato. Ma aveva sempre dato per scontato di poter cambiare idea.

Mentre assorbiva l’idea di essere sterile, lei e suo marito divorziarono.

Quando alle femmine di scimmia viene esportato l’utero, e i guardiani le reinseriscono nel gruppo, i maschi lo percepiscono, e le abbandonano.

Si mise a girovagare per l’Inghilterra, abitava con sua madre, o con gente che quasi non conosceva. Aveva nostalgia del Botswana e di Gerald, prendeva barbiturici notte e giorno per sopportare entrambi i dolori, e stava dimagrendo. Trovò un lavoro diurno in una libreria e un lavoro notturno in un bar, e pensò ai libri che avrebbe potuto scrivere in futuro. Poi, circa due anni dopo, Gerald tornò in Inghilterra, cambiato. Aveva sostenuto un colloquio di lavoro a Gedda, che l’aveva spaventato. Era confuso e agitato. “Il vecchio Gerald”, pensò lei, “non avrebbe esternato cose del genere”. Anche lei era cambiata. Decisero di rimettersi insieme. Lui vinse il posto per cui aveva fatto il colloquio e, anche se nessuno dei due desiderava davvero vivere in Arabia Saudita, decisero che sarebbe stata un’esperienza. Se voleva andare anche lei, dovevano essere sposati, quindi si risposarono, e nel 1982 si prepararono a partire per Gedda.

Ciò che non era cambiato era la sua salute. Soffriva ancora dolori, quasi sempre. I dottori le dissero che non era possibile che avesse ancora l’endometriosi. Alla fine, un medico si espresse diversamente e le prescrisse degli ormoni, che furono d’aiuto, ma il cui effetto fu di farle prendere peso. Non qualche chilo – una quantità incredibile di peso. All’inizio pesava una cinquantina di chili. Dopo nove mesi ne pesava settanta, e continuava a ingrassare velocemente. Acquistò così tante taglie così in fretta che faceva fatica a entrare nei suoi vestiti. All’inizio non le importava aver preso un po’ di peso – era sempre stata molto magra ed era stufa di ricevere occhiatacce dalle altre donne – ma presto il suo corpo le fu completamente alieno, una strana escrescenza. Nei negozi d’abbigliamento le ragazze la guardavano con disprezzo. La gente iniziò a trattarla in modo diverso: quand’era magra, pensavano fosse aggressiva e nervosa; ora che era grassa, la percepivano come placida e materna, nonostante lei fosse tutto all’infuori di quello.

L’unico lato positivo dell’Arabia Saudita fu che le procurò materiale per il suo quarto libro, Eight Months on Ghazzah Street. La perplessità e la paura che Gerald aveva provato durante i suoi primi giorni la provava anche lei, e non faceva che peggiorare. Vivevano in un appartamento sgradevole fornito dall’azienda, da cui lei raramente usciva. Essendo una donna, non le era concesso di guidare, e non c’era nulla di abbastanza vicino da poter essere raggiunto a piedi. Non poteva nemmeno fare il giro dell’isolato, dato che se andava in strada da sola gli uomini le urlavano frasi oscene o cercavano di investirla. Provava a conformare il proprio abbigliamento alle regole sulla decenza locali, ma c’era sempre qualcosa che non andava – aveva infranto una regola di cui nessuno le aveva detto nulla, aveva commesso una qualche violazione tanto sottile che non se n’era accorta. Al di là di questi disagi, il regno era pervaso da un’aria di segretezza e violenza. Di crimini non si parlava, a meno che qualcuno non fosse stato punito; la gente veniva mandata in prigione per crimini che non sapeva di aver commesso; altri avevano degli incidenti e sparivano. Quando lei e Gerald si trasferirono in quella casa, gli fu detto che nell’appartamento al piano di sopra non viveva nessuno, ma che non avrebbero mai dovuto preoccuparsi di scoprire per cosa veniva usato.

Le venne in mente che stava vivendo in un romanzo gotico. «C’erano tutti i segnali», dice. «La donna si trasferisce in un posto strano, la sua vita lì è confinata, ed è controllata da un uomo che sembra cambiato da quando l’ha conosciuto. C’è il momento in cui teme di stare impazzendo. E poi deve realizzare: “No, non sono io che sto impazzendo, è il mondo esterno che mi perseguita”. A quel tempo teneva un diario, e si rese conto che stava già quasi scrivendo un libro – doveva solo trovare il nucleo centrale. Un giorno salì fino al tetto di casa sua, perché era l’unico posto in cui poteva andare per prendere un po’ d’aria. «Per qualche motivo mi ero sporta a guardare in basso: sul balcone del mio vicino vidi una grande cassa e qualcosa dentro di me scattò. Pensai: “Ci sta una persona, in quella cassa”. E improvvisamente mi resi conto di che tipo di romanzo era».

Traduzione di Valentina Bortolamedi

Articoli sullo stesso libro