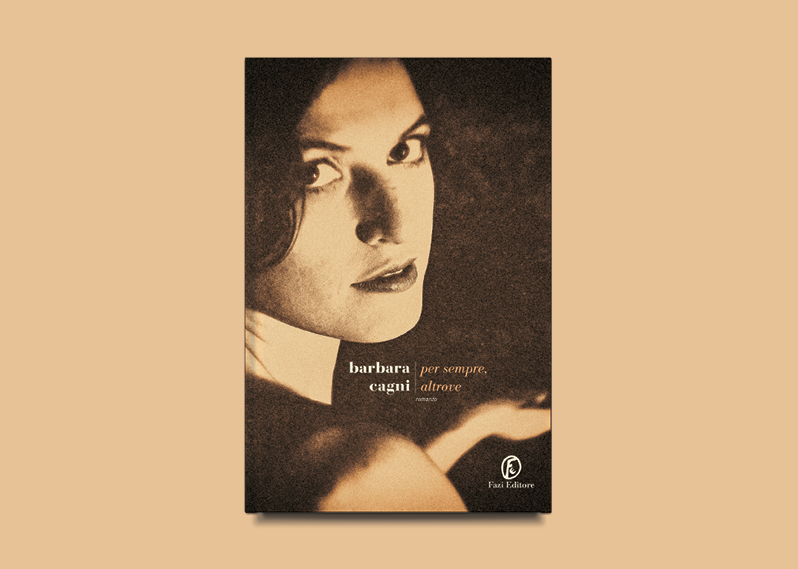

La genesi di «Per sempre, altrove» di Barbara Cagni

• Il blog di Fazi Editore - La voce degli autori

Il Limmat scorreva lento e scintillava come avesse piccole luci che si accendevano nell’incresparsi leggero dell’acqua. Proprio lì, sessantacinque anni prima, il vecchio lanificio, un fabbricato enorme e rumoroso che incombeva sul fiume, scaricava litri di colorante, rendendo l’acqua una sorta di intruglio nerastro o rosso cupo a seconda dell’ordinazione a cui stavano lavorando le decine di operaie. A quei tempi, addossata alle sponde, c’era una fila di baracche tirate su alla bell’e meglio con pezzi di lamiera e legni racimolati nelle discariche. Ci vivevano gli immigrati italiani, condividendo l’abitazione con ratti e scarafaggi. Immigrati indesiderati ma indispensabili, a un paese a loro ostile, per i lavori più miseri.

Quella mattina avevo lasciato una Milano uggiosa e fredda ed ero arrivata in treno all’ora di pranzo in una Zurigo che era un fiore primaverile. Ero entrata in un bar dall’aspetto accogliente: un locale senza pretese che sembrava essere alla portata delle mie tasche. Un cameriere giovane con i capelli scarmigliati e nerissimi si era avvicinato, aveva osservato lo zaino che portavo in spalla, aveva ascoltato il mio inglese incerto e, capendo al volo da dove arrivavo, aveva risposto con un accento napoletano. Mi aveva fatto accomodare a un tavolo all’aperto porgendomi un cartoncino plastificato con il menù in quattro lingue e fotografie scolorite di spaghetti e pizze: tracce di una triste italianità che avevo già percepito nelle insegne di qualche negozio lì intorno. L’aria era tiepida e il sole splendeva immerso in un azzurro da cartolina, dandomi l’impressione di essere nel posto giusto al momento giusto.

Quando era tornato col piatto mi aveva chiesto cosa ci facessi lì, con la naturale curiosità un po’ invadente delle persone abituate a chiacchierare con gli sconosciuti.

“Sto scrivendo un romanzo e devo intervistare degli immigrati italiani che vivevano qui negli anni Cinquanta. E poi, voglio vedere la città, ho bisogno di dettagli, di sensazioni”. Allora mi aveva raccontato la sua storia. Ogni immigrato ne ha una. E ogni partenza ha bisogno di essere ricordata, perché porta con sé la responsabilità di una scelta, il seme di un futuro, il travaso di radici.

“E perché vuoi scrivere di Zurigo?”.

“Non lo so esattamente. Mia zia era venuta qui, era solo una ragazza…”, avevo spiegato mentre pagavo la consumazione, non avevo una risposta precisa.

Avevo lasciato il bar ed ero salita sull’autobus diretta a nord della città, seguendo le indicazioni del cameriere, che dopo avermi raccontato la sua storia aveva manifestato una sorta di familiarità. Come se di quel piatto che mi aveva portato avessimo fatto a metà.

Il Limmat continuava a scorrere lento e venne voglia anche a me di rallentare. Mi sedetti su una panchina lasciando alle spalle il complesso residenziale che un tempo era stato il lanificio. Appoggiai lo zaino lì accanto e osservai rapita il luccichio del sole sull’acqua limpida e la gente che passava di lì a pochi metri sulla pista ciclabile. C’erano coppie che camminavano abbracciate, anziani col bastone, biciclette veloci e bambini sui monopattini: tutto così regolare, tutto così svizzero. Scattai un paio di fotografie, poi sfilai dallo zaino il mio taccuino e dei fogli. Annotai qualche appunto e ricontrollai gli impegni della mattina successiva. Presi i fogli: era il referto di un ricovero della zia risalente agli anni Settanta, me lo aveva dato mia madre il giorno prima e non avevo ancora avuto tempo di leggerlo. In quel periodo mi stavo documentando: libri, film, video, fotografie, canzoni, articoli. Tutto diventava evocativo, una chiave di lettura per trasformare il mio immaginario in parole, affinché potessi sentire quello che avevano nell’anima i miei personaggi, trovare il loro linguaggio, vedere il loro aspetto.

Guardai quei fogli, c’era ben poco: una breve anamnesi redatta con una scrittura quasi indecifrabile, la terapia, gli esami. Poi lo sguardo andò sulla data di nascita della zia, di cui non ero mai stata al corrente. Sapevo collocare la sua esistenza nel primo decennio del dopoguerra, senza precisione: quando emigrò, nel ’54, era una giovane donna. Sgranai gli occhi e rilessi con attenzione: quel giorno in cui mi ero seduta sulla panchina di fronte al fiume Limmat di Zurigo con alle spalle l’edificio che era stato un tempo il lanificio in cui lei aveva lavorato, ebbene, quel giorno sarebbe stato il suo ottantaquattresimo compleanno. All’istante tutto parve avere un senso. Perché, per conoscere le cose, bisogna partire. Anche se mia zia l’avevo conosciuta poco e non ricordavo nemmeno la sua voce, mi sembrò di averla accanto. E così, per la forza che solo certe connessioni possono scatenare, piansi. Sentii un peso alla bocca dello stomaco, una morsa che strinse tutto il mio corpo, pensando alla sua sofferenza, alla sua vita che proprio in quella fabbrica si era incrinata per sempre, alla sua emigrazione mentale, dalla quale non aveva mai fatto ritorno. In quel momento mi fu chiaro che le esistenze delle donne della mia famiglia erano collegate e si stavano intrecciando per creare una nuova trama. E forse, anche se della voce di mia zia non ricordavo il suono, le avrei dato l’occasione di parlare. A lei e a quelli che in diversi modi, a quei tempi, erano rimasti “Per sempre, altrove”.

Barbara Cagni