Prefazione a «La statua di sale» di Gore Vidal

• Il blog di Fazi Editore

Si è detto molto – il santo stesso ne ha parlato – di come Agostino abbia rubato e mangiato delle pere da un frutteto milanese. Si presume che non si arrischiò più a trafficare (né tantomeno a mangiare) merce rubata e, una volta che si lasciò alle spalle questo crimine giovanile («un brutto affare», fu l’aspro commento del poco comprensivo giurista americano Oliver Wendell Holmes, Jr), filò dritto verso la santità. Il fatto è che tutti noi abbiamo rubato delle pere; il mistero è perché così pochi di noi abbiano meritato aureole. Ho il sospetto che in certe vite conosciute ci sia a volte un momento improvviso in cui si deve scegliere. Mi sposo o ardo? Rubo o do agli altri? Chiudo la porta su una vita agognata per aprirne un’altra, deliberatamente, su dolore e sofferenza perché… Il “perché” è la vera storia, che solo di rado viene raccontata.

Al momento, ben due biografi sono al lavoro sulla mia storia sacra, e il fatto che stiano cercando di capire qualcosa della mia vita ha suscitato la mia curiosità sul come e perché io abbia fatto – o non fatto – tante cose. Il risultato è che ho cominciato a scrivere quello che ho sempre dichiarato che non avrei mai scritto: le mie memorie («non sono argomento per me stesso», ero solito asserire con glaciale superiorità). Ora sto ripercorrendo a caso la mia giovinezza, che è il periodo in cui sono accadute tutte le cose interessanti della mia vita, piuttosto presto che tardi, dal momento che sono stato nutrito a forza, fu proprio così, dal servizio militare durante la seconda guerra mondiale.

Mio padre una volta mi disse, dopo aver ripensato allo sgradevole periodo trascorso in servizio, che ogni volta che si trovava a dover prendere una decisione cruciale, senza eccezione prendeva quella sbagliata. Gli dissi che doveva fare come Churchill e scrivere la propria autobiografia, dimostrando così di quali famose vittorie fosse stato artefice a Gallipoli o nel «ventre del dragone» del Terzo Reich. Ma mio padre non era né uno scrittore né un uomo politico, e inoltre era stato educato a dire la verità. Io, d’altro canto, fui tirato su da un nonno che aveva fatto una carriera politica a Washington, D.C., e anch’io volevo diventare un uomo politico. Sfortunatamente, la natura mi aveva fatto scrittore. Non ebbi scelta. Le pere sarebbero state la mia dieta, rubate o coltivate. Non c’è mai stato un tempo in cui io non creassi frasi per trasformare le cose che avevo sperimentato, affinché diventassero coerenti e “reali”.

Infine, il romanziere deve sempre scrivere la verità per come la intende, mentre l’uomo politico non deve mai svelare il gioco. L’elenco di quanti hanno fatto entrambe le cose è molto ridotto. Il fatto di non essere mai stato neppure candidato a quella lista fu dovuto a una scelta fatta a vent’anni, che cambiò completamente la mia vita.

A diciannove anni, appena congedato dall’esercito, scrissi un romanzo, Williwaw (1946): fu ammirato, almeno in senso cronologico, come il primo dei romanzi di guerra. L’anno seguente scrissi il meno ammirato In a Yellow Wood (1947). Allo stesso tempo, mio nonno stava spianando il cammino alla mia carriera politica nel New Mexico (il governatore di quello stato era un protégé del vecchio). Sì, che ci crediate o no, nella più grande democrazia che il mondo abbia conosciuto – patria della libertà e dell’audacia – le elezioni possono essere aggiustate senza clamore, come vi ha amabilmente spiegato Joe Kennedy.

Per una persona di vent’anni, avevo già una buona sistemazione nel mondo, grazie a due romanzi pubblicati e all’abilità politica di mio nonno. Mi trovavo anche al centro esatto di un crocevia di strade, proprio come quello in cui si trovò Edipo. Stavo lavorando a La statua di sale. Se l’avessi pubblicato, avrei svoltato a destra e sarei finito, maledetto, a Tebe. Abbandonandolo, avrei girato a sinistra trovandomi nella santa Delfi. L’onore richiedeva che prendessi la strada per Tebe. Ho letto che ero troppo stupido a quel tempo per capire cosa stavo facendo, ma in faccende del genere ho sempre avuto una certa perspicacia. Sapevo che la mia descrizione di una storia d’amore tra due ragazzi americani “normali”, come quelli con i quali avevo trascorso tre anni nell’esercito in tempo di guerra, avrebbe messo in discussione nel mio paese natio – che è sempre stato più simile alla Beozia, temo, che non ad Atene o alla spettrale Tebe – tutte le superstizioni sul sesso. Fino a quel momento, i romanzi americani sulle “inversioni sessuali” avevano trattato di travestiti o di ragazzi solitari e cerebrali che avevano contratto matrimoni infelici e si struggevano per i marine. Io ruppi quello schema. I miei due amanti erano atleti e così attratti dal genere maschile che, nel caso di uno, Jim Willard, quello femminile era semplicemente irrilevante. La sua passione lo spingeva a riunirsi con la sua metà, Bob Ford: sfortunatamente per Jim, però, Bob aveva altri progetti sessuali, che comprendevano le donne e il matrimonio.

Diedi il manoscritto ai miei editori di New York, E.P. Dutton. Lo detestarono. Un vecchio editor disse: «Non ti perdoneranno mai per questo libro. Tra vent’anni ti attaccheranno ancora». Fingendo di non aver paura, risposi: «Se uno qualsiasi dei miei libri sarà ricordato nel 1968, significherà che avrò raggiunto la fama, no?».

Con gran dolore di mio nonno, il 10 gennaio 1948, La statua di sale venne pubblicato. Nella stampa l’emozione più piacevole che suscitò fu lo shock. Come ha potuto il nostro giovane romanziere di guerra…? In una settimana o due, il libro divenne un best seller negli Stati Uniti e in qualsiasi altro luogo in cui si poté pubblicare: non in tutto l’atlante, a quell’epoca. L’editore inglese, John Lehmann, era molto a disagio. Nelle sue memorie, The Whispering Gallery, scrive: «C’erano alcuni passaggi in La statua di sale – un libro triste e quasi tragico, che rappresenta un risultato notevole in un terreno difficile per un uomo così giovane – che sembravano ai miei viaggiatori e ai tipografi eccedere in franchezza. Ingaggiai con Gore una battaglia perché modificasse o tagliasse quei passaggi. Ironia del tempo e del gusto: non avrebbero sollevato neppure un sopracciglio nel clima dei primi anni Sessanta». Ma solo vent’anni fa il libro fu sequestrato a Dennis Altman non appena mise piede all’aeroporto di Sidney, Australia. Altman aveva infranto la legge sull’oscenità, in base alla quale il volume gli era stato confiscato. Il giudice incaricato riconobbe che per la legge in vigore il libro era osceno, ma poi, in un famoso obiter dicta, scrisse che riteneva quella stessa legge assurda: a tempo debito essa venne cambiata. Nel frattempo, persino oggi, in modo irregolare, delle copie sfavillano nelle pampas o sulle spiagge dell’Argentina, come pure in altri paesi religiosi. Mentre scrivo queste righe, ho appreso che finalmente questo romanzo uscirà in Russia, dove un gruppo teatrale di Mosca lo sta adattando per la scena.

Che cosa pensarono i miei confratelli? Non molto, temo. Gli scrittori omosessuali furono atterriti; gli altri furono deliziati all’idea che un concorrente si fosse tolto di mezzo in modo così drastico. Inviai delle copie a due scrittori famosi, cercando, come fanno tutti i giovani scrittori, un appoggio. La prima fu spedita a Thomas Mann. La seconda a Christopher Isherwood, che rispose in modo entusiastico. La nostra divenne un’amicizia per la vita. Per mezzo di Joseph Breitbach mi fu detto che André Gide stava pensando di scrivere un «giudizio favorevole», ma quando poi ci incontrammo parlò solo di un manoscritto pornografico, illustrato in modo attraente, che aveva ricevuto da un pastore inglese dell’Hampshire.

A quattordici anni avevo letto il ciclo di Giuseppe di Thomas Mann, e avevo capito che i “romanzi d’idee” (non avevamo ancora in inglese un termine appropriato per definire questo tipo di libri, né questo genere) potevano funzionare se si voleva ambientare una narrazione nella storia. In seguito fui colpito dall’uso del dialogo nella Montagna incantata, in particolare nelle dispute fra Settembrini e Naphta, mentre rivaleggiano per ottenere i favori di Hans Castorp, insignificante ma attraente dal punto di vista sessuale. Ci sarebbero state poi delle lamentele perché anche Jim Willard in La statua di sale era insignificante. Ma io deliberatamente avevo reso Jim Willard simile a Hans Castorp: cos’altro poteva essere una persona così giovane lasciata libera in un mondo – la City – che era in se stesso il centro dell’interesse? Ma avevo dato a Jim qualcosa che Hans non aveva: una passione romantica per Bob Ford che escludeva qualsiasi altra cosa dalla sua vita, persino, da un certo punto di vista, la vita stessa. Ricevetti un biglietto gentile, superficiale da Thomas Mann, il quale mi ringraziava per il mio «nobile lavoro»: ma il mio nome era scritto in modo sbagliato.

Contemplando la scena americana negli anni Quaranta, Stephen Spender deplorava la meccanica del successo letterario, notando in modo severo che «si devono solo seguire le sfolgoranti comete del signor Truman Capote e del signor Gore Vidal per vedere come questo meccanismo che trasforma, che diluisce e che disintegra può funzionare in maniera rapida ed efficace». Egli definiva anche La statua di sale un’opera di confessione sessuale, chiaramente autobiografica e del tutto priva di arte. Trasformato, diluito e disintegrato com’ero, trovai quella descrizione lusinghiera. Il signor Spender mi aveva fatto un gran complimento: sebbene io sia il meno autobiografico dei romanzieri, avevo costruito il personaggio dell’atleta Jim Willard in maniera così convincente che ancora oggi i vecchi pederasti sono convinti che io sia stato una marchetta dotata di un ottimo rovescio a tennis. La verità, ahimè, è ben altra. Quel libro era stato un notevole atto di immaginazione. Jim Willard e io avevamo in comune i particolari geografici, ma poco altro. Inoltre, perché fosse più verosimile, decisi di scrivere la storia in una prosa piatta e grigia, che ricordasse quella di uno dei documenti sociali di James T. Farrell. Non vi sarebbe stato nulla di elaborato nella scrittura. Volevo che la prosa fosse piana e dura.

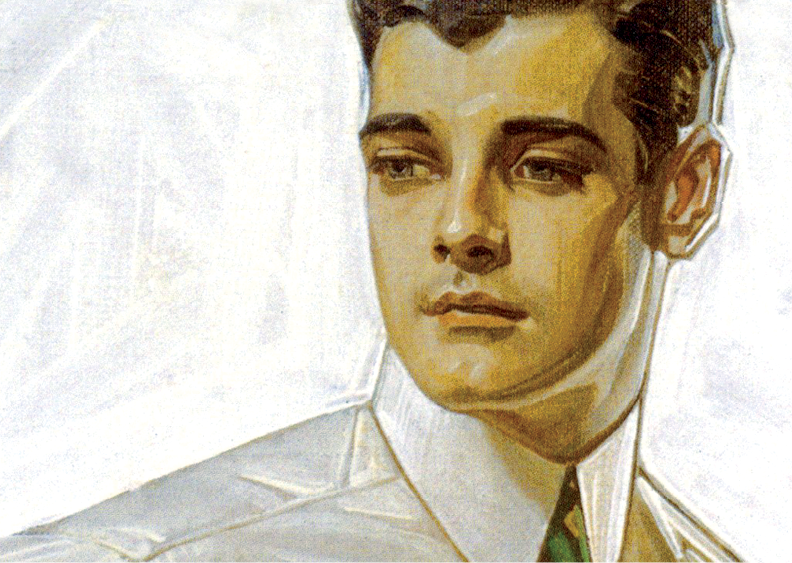

Nell’aprile del 1993, alla State University of New York ad Albany, furono lette da alcuni accademici una dozzina di tesi su La statua di sale. Il libro è rimasto in catalogo per quasi mezzo secolo, cosa che non avrei mai ritenuta possibile nel 1948, quando il «New York Times» rifiutò di pubblicizzarlo e nessun giornale o rivista di rilievo americana lo recensì, sorte toccata a tutti gli altri miei romanzi per i successivi sei anni. La rivista «Life» ritenne che il giovane ufficiale dell’esercito fotografato l’anno prima in piedi accanto alla sua nave aveva fatto diventare omosessuale la più grande nazione del mondo, come usava dire Spiro Agnew. Non ho letto nessuna delle tesi di Albany. Per cominciare non è mai una buona idea leggere qualcosa su di sé, in particolare su un se stesso di ventun anni che si era modellato, forse troppo da vicino, su Billy the Kid. Potevano anche spararmi nell’ultima inquadratura, ma sarei riuscito a prendermi cura di un sacco di gente che ne aveva bisogno prima di essere freddato.

Ci fu chi ritenne il finale originale «melodrammatico» (Jim strangola Bob dopo un insoddisfacente incontro sessuale). Quando ricordai a un critico che è nella natura di una tragedia romantica terminare con la morte, mi venne risposto che una storia di omosessuali non avrebbe mai potuto essere considerata tragica, a differenza, diciamo, del toccante racconto di un amore segnato dal destino fra un paio di adolescenti “etero” sotto pressione, nella vecchia Verona. Volevo che Jim Willard dimostrasse la fallacità del romanticismo. Veniva distrutto perché aveva guardato troppo al passato: un poco sofisticato Humbert Humbert che cercava di ricreare un idillio mai realmente esistito se non nella sua immaginazione. A dispetto del titolo, questo non si evinceva chiaramente dalla narrazione. E ovviamente la coda era insoddisfacente. Allora si credette che gli editori mi avessero forzato ad aggiungere un finale ammonitorio, nello stesso modo in cui il Motion Picture Code insisteva perché la malvagità venisse punita. Non era vero. Avevo sempre voluto che il finale del libro fosse nero, ma non così nero come poi riuscì. Così, per la nuova edizione del volume pubblicata nel 1965, cambiai in modo considerevole l’ultimo capitolo. Di fatto, riscrissi tutto il libro (il mio desiderio di imitare lo stile di Farrell era forse fin troppo riuscito), però non cambiai il punto di vista né i rapporti essenziali. Lasciai Jim com’era. Aveva sviluppato una sua vita propria fuori dalle mie pagine. Claude J. Summers ha notato di recente che dei personaggi

solo Jim Willard colpisce, e sollecita un interesse notevole perché combina delle caratteristiche inaspettate. Mite e ordinario, nonostante ciò possiede una vita interiore che si sviluppa in modo non comune. È paralizzato dalle sue illusioni romantiche, ma è sorprendentemente sensibile per quanto riguarda le illusioni degli altri. Per tutto il libro viene trattato come il protagonista di un fatto di cronaca ma, nonostante questo, mantiene un essenziale mistero. Come nota Robert Kiernan (Gore Vidal), Jim Willard è Everyman, ma allo stesso tempo l’étranger… L’effetto finale è paradossale ma appropriato, perché decreta che, in ultima analisi, non possiamo dominare Jim Willard o simpatizzare interamente con lui, né tantomeno possiamo affermare di capirlo. Molto più di quanto non avvenga per i personaggi tipici della narrativa, Jim Willard esiste semplicemente, non come il soggetto di un’affermazione, non come l’illustrazione di una tesi, ma semplicemente come se stesso.

Non molto tempo fa ricevetti una telefonata dal biografo di Thomas Mann. Sapevo, mi domandò, del profondo effetto che il mio libro aveva avuto su Mann? Io feci una battuta del tipo che per lo meno forse alla fine della sua vita aveva imparato a scrivere il mio nome in modo corretto. «Ma non aveva letto il libro fino al 1950, e quando lo lesse ne scrisse nei suoi diari. Sono appena stati pubblicati in Germania. Se li procuri». Ora ho letto, con meraviglia, dell’effetto che l’ammiratore ventunenne di Mann aveva avuto su quello che era allora un maestro di fama mondiale di settantacinque anni, catapultato dalla guerra in California.

Mercoledì 22 novembre 1950

…Cominciato a leggere il romanzo omoerotico La statua di sale di Vidal. La giornata alla capanna sul fiume e la scena dei giochi amorosi fra Jim e Bob è piuttosto brillante. Smesso di leggere tardi. Notte molto calda.

Giovedì 23 novembre 1950

…Continuato La statua di sale.

Venerdì 24 novembre 1950

…A sera continuato a leggere La statua di sale. Interessante, sì. Un importante documento umano, di eccellente e illuminante verità. Il sessuale, i rapporti con i vari uomini, per noi sono ancora incomprensibili. Come si può andare a letto con gli uomini [Mann usa il termine Herren, che significa non solo ‘uomini’, ma ‘signori’. È satirico, Mann? Una domanda retorica che affetta shock?].

Sabato sera, 25 novembre 1950

…Nel maggio 1943, ho preso le carte di Felix Krull solo per toccarle di sfuggita e poi mi sono rivolto al Faustus. Devo fare uno sforzo per ricominciare, anche solo per tenermi occupato, per avere uno scopo. Non ho nient’altro, nessuna idea per una storia, nessun soggetto per un romanzo… Sarà possibile ricominciare [Felix Krull]? C’è abbastanza del mondo e ci sono abbastanza persone, c’è abbastanza conoscenza? Il romanzo omosessuale mi interessa non di meno per l’esperienza del mondo e del viaggio che offre. Il mio isolamento mi ha permesso abbastanza esperienza degli esseri umani per un romanzo sociale e satirico?

Domenica 26 novembre 1950

Occupato con le carte [Krull], confuso.

Letto ancora del romanzo di Vidal.

Mercoledì 29 novembre 1950

…Le carte del Krull (sulla prigionia). Sempre dubbi. Mi domando se questa musica determinata da un «tema struggente» sia appropriata per i miei anni… Finito il romanzo di Vidal, commosso, sebbene sia molto carente e sgradevole. Per esempio, che Jim porti Bob in un bar di omosessuali a New York.

Sono contento che Mann non abbia trovato il finale «melodrammatico», ma dopo tutto quale tema è più melodrammaticamente «struggente» di quello del Liebestod? In ogni caso, il giovane romanziere che imboccò la strada che sembrava sbagliata a tutti al Trivium è ora salutato, nella sua età avanzata, dallo scrittore sul quale, in un certo senso, si è modellato. E quanto alla sorpresa di Mann su come gli uomini possano andare a letto fra di loro, egli sta scrivendo un diario privato, l’atto più pubblico che qualsiasi maestro tedesco abbia mai potuto fare, e sebbene spesso si riferisca alla propria «inversione» e alle sue passioni per un giovane o un altro, mi pare che non proceda, come me, verso Tebe, ma che prenda (guardandosi spesso le spalle) la strada maestra per Delfi, e sono stupefatto e contento per il fatto che, leggendomi, sia stato ispirato – motivato (va bene qualsiasi verbo) – a ritornare al suo lavoro più giovanile e affascinante, Felix Krull.

GORE VIDAL, 1995