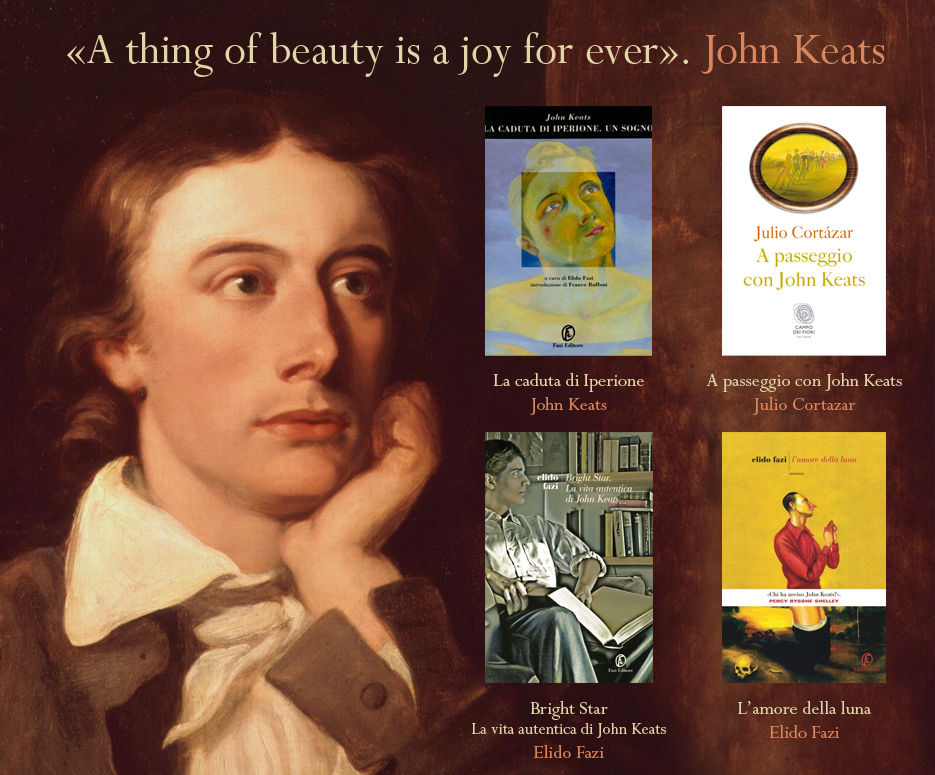

Urna greca (estratto di «A passeggio con John Keats» di Julio Cortázar)

• Il blog di Fazi Editore

In occasione del centenario della nascita di Julio Cortázar pubblichiamo, in anteprima per il nostro blog, un estratto da A passeggio con John Keats, fino ad oggi inedito in Italia: un’opera fondamentale su Keats ma anche un libro-rivelazione su Cortázar. Il volume sarà disponibile in libreria dal 28 agosto.

Come lo sguardo dell’ansioso, aprile volse la sua leggera danza intorno a un vaso antico.

Non so se è stato dimostrato l’ordine di composizione delle due odi, ma dai poemi stessi nasce la certezza che Su un’urna greca dovette succedere all’Ode all’indolenza, non solo per la sua maggiore perfezione, ma anche perché l’immagine delle figure simboliche che si affollano attorno al poeta «come figure su un’urna di marmo» in quest’ultima è occasionale, e prende forma soltanto quando Keats, cedendo alla sua risonanza, la esaurisce in profondità.

La genesi della poesia non sembra risiedere in una circostanza concreta. L’immagine plastica delle figure in movimento nell’Ode all’indolenza poté sorgere associata al ricordo di urne e vasi greci, al movimento danzante espresso dai loro atteggiamenti e a quello a essi conferito dallo spostamento del recipiente o della persona che li contempla. Niente prova l’esistenza di un’urna che contenga le varie scene di questa nuova ode. È più semplice (e più che mai all’interno della modalità lirica e inventiva di questo ciclo) immaginare un’urna ideale, costituita dall’unione di scene e di situazioni viste per caso in incisioni di vasi o commenti poetici; frutto di questi vagabondaggi per le gallerie del British Museum da cui Keats riemergeva abbagliato e ansioso. Ricordo della contemplazione dei fregi attici, delle letture di Omero, delle descrizioni elleniche di scudi e vasi. La testimonianza di Sidney Colvin pare attendibile: «Sembra chiaro che nessun’opera antica tuttora esistente possa aver suggerito a Keats questa poesia. Nella Holland House esiste un’urna in cui è raffigurata la scena di un sacrificio pastorale come quello descritto nella quarta strofa; ad ogni modo, nessun tema è più comune di una processione bacchica nei rilievi greci. Per quanto ne sappia, però, i due temi non appaiono mai insieme in nessun’opera d’arte antica. Probabilmente Keats immaginò la sua urna accostando sculture effettivamente viste al British Museum con altre conosciute solo attraverso incisioni, in maniera particolare le acqueforti di Piranesi. L’urna di Lord Holland è riprodotta molto bene nei Vasi e candelabri di questo ammirevole artista» (Keats, Londra, MacMillan, 1889, p. 174).

A marzo, ossia poco prima di scrivere l’ode, John informa George e Georgina che «La mattina con Severn abbiamo fatto un giro al Museo; c’è una sfinge… non l’avevo mai vista prima». Ciò attesta non solo quella visita, ma anche altre precedenti. Già me lo vedo John mentre si avvicina ai marmi, ai busti sgretolati dal tempo, ai profili limpidi, ai sorrisi ossessivi dei volti arcaici. La sua bocca avrà tremato di contenuto desiderio, il suo viso sarà stato permeato da quella stessa espressione ansiosa con cui Severn lo sorprese nel disegno che lo ritrae con i capelli lunghi. Lì, a portata di mano, vi erano i resti del naufragio degli dèi. Keats era cresciuto nell’amore per il mondo greco, aveva ben presto aderito al suo sistema solare e alla sua profonda notte delfica, ai giochi azzardati e brillanti di Endimione e al frastuono della titanomachia incarnandosi in Iperione; ecco perché ogni opera d’arte doveva ardergli dentro, e sarebbe rimasto ad ammirarla

come qualcuno assassinato dalla bellezza.

(Endimione, iv, v. 98)

Viene in mente Rilke che giunge a Parigi, si avvicina al Louvre e alle pietre di Rodin e si rende subito conto della necessità di una Dingedichte. Ora ricordo, è già passato un anno: entrai al museo di Napoli una mattina in cui cadeva una pioggerellina simile a talco. Era la prima volta che ritrovavo la Grecia. Disfatto, tormentato, non pensavo, non capivo, non facevo paragoni. In seguito ho avuto come il sentore che in quel momento non fossi nessuno, sostituito – come dire – dalle statue stesse che si guardavano, si conoscevano. Come se mi cacciassero, mi sloggiassero, ma non “da me stesso”, perché quello mandato via era proprio quel me stesso, al punto che non rimaneva niente al di fuori di quei marmi che si conoscevano, si guardavano, sapendo l’uno dell’altro, dilettandosi l’uno con l’altro.

Come dimenticare, Doriforo, luce tranquilla pietrificata in pieno ritmo di volo,

Diana gli steli e i cortei su vasi e rilievi, il fasto delle processioni. Come ammirare lo stile romano quando, lì accanto, Atena cresce e salta,

e la copia più insignificante pronuncia il suo nome con una lunga, pura intonazione.

(Pugili, efebi e dèi scontrosi

che abitano il proprio marmo da un gesto meditato.

Il tempo ne ha sgretolato le spade

e le virilità. Sciolti gli ultimi legami

vagano nel giorno come nubi).