Charlotte Brontë, la condanna di narrare la felicità goduta dagli altri

• Il blog di Fazi Editore - Recensioni

Pubblichiamo l’articolo di Pietro Citati apparso il 28 gennaio sul Corriere della Sera.

Villette, l’opera migliore segnata dall’ispirazione e dal dolore per la morte della sorella Emily.

La canonica di Haworth, il cuore della narrativa inglese dell’Ottocento, stava in cima a una ripida collina dello Yorkshire. Lì, in vetta, il terreno disegnava un rettangolo: la canonica, la chiesa e la scuola formavano tre lati di questo rettangolo; mentre l’area centrale era occupata da un cimitero e dalle sue lapidi, che gettavano la loro ombra contro gli abitanti – il reverendo Brontë, la signora Brontë, i sei figli, che in pochi anni, l’uno dopo l’altro, avrebbero lasciato questa terra. Le cinque sorelle Brontë amavano la loro casa desolata. Ma più amavano la brughiera, che avvolgeva da tutte le parti la casa, la chiesa e il cimitero, e che a tarda estate si copriva di erica intensamente purpurea. Allora lo splendore delle vaste colline, le grandi onde color porpora e ametista ricordavano, per mesi, che il trionfo della natura e della vita era in tessuto di morte.

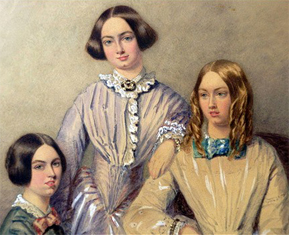

Quando le due sorelle maggiori morirono, Charlotte Brontë aveva nove anni: anche la madre era morta; e lei diventò quasi la madre del fratello Patrick e delle due sorelle minori, Emily ed Anne. Era molto piccola: fisicamente sottosviluppata, come diceva di sé. Aveva morbidi capelli color bruno bruciato: occhi grandi dello stesso colore – che guardavano apertamente gli occhi degli altri, e in questo momento gli altri si accorgevano che quel bruno era composto da una varietà di sfumature; voce dolce, che a volte esitava un poco nella scelta delle espressioni. Disegnava benissimo, e rapidamente. Ogni volta che aveva l’opportunità di esaminare un quadro, un’incisione o un disegno, lo osservava a lungo, con gli occhi quasi appoggiati alla carta. Tutto quello che scorgeva lo spiegava con parole estremamente decise.

«Io non sono come te – scriveva ad un’amica –. Se tu conoscessi i miei pensieri, i sogni che mi assorbono, e la sfrenata immaginazione che a tratti mi divora e fa sì che io trovi qualsiasi compagnia miserabilmente insipida, avresti compassione di me e, non esito a dirlo, mi disprezzeresti. Conosco i tesori della Bibbia, li amo e li adoro. Posso vedere il Pozzo della vita in tutta la sua limpidezza e in tutto il suo fulgore. Ma quando mi chino a bere le sue pure acque, esse si ritraggono dalle mie labbra come se io fossi Tantalo».

Aveva un grandissimo affetto per Emily, la sorella innamorata della solitudine, quello spirito libero, selvaggio, logicissimo, pieno di volontà, che si sentiva a suo agio soltanto sulle colline coperte di erica. «Mio caro amore», «mio amore bello» erano le parole abituali con cui si rivolgeva a lei. Ma forse non la comprese mai: se disse che Cime Tempestose, il più bel romanzo europeo dell’Ottocento, era «immaturo». Non penetrava in lei; sapeva che non si poteva penetrare in lei; in nessuno dei recessi della sua mente, che restava chiusa agli esseri umani e forse aperta agli animali. Emily taceva: Charlotte parlava anche a suo nome, sebbene probabilmente non sapesse dire quello che si nascondeva nel cuore della sorella. Si erano divise i lavori di casa: Emily faceva il pane e cucinava, mentre Charlotte teneva in ordine le stanze, cuciva e stirava. Dopo le nove di sera, le due sorelle si trovavano insieme nel salotto e si raccontavano gli intrecci dei romanzi che avevano immaginato e che negli anni successivi avrebbero scritto.

Nell’ottobre 1848, a 29 anni, Emily si ammalò. Era molto magra e pallida. Il raffreddore e la tosse erano ostinati. Se si muoveva con un certo slancio, Charlotte si accorgeva che le mancava il fiato. Non parlava mai di sé. Era inutile farle domande: non si otteneva mai risposta. Era ancora più inutile consigliarle qualche rimedio: non li prendeva. Spesso·Charlotte ed Anne lasciavano cadere in grembo il lavoro di cucito o smettevano di scrivere, porgendo orecchio al passo esitante, al respiro affannoso, alle pause frequenti con cui la sorella saliva le scale. Non osavano parlare: ancor meno offrivano il tenero aiuto di una mano amica. Se ne stavano sedute, immobili, silenziose, guardando quel viso sparuto, devastato, pallidissimo. La profonda tosse secca: il respiro ansimante; questi sintomi erano accompagnati da dolori al petto e ai fianchi.

La sollecitudine con cui Emily provvedeva agli altri era eccezionale: non aveva la minima indulgenza verso se stessa: lo spirito era inesorabile verso la carne; dalle mani tremanti, dalle membra spossate, dagli occhi sempre più appannati esigeva lo stesso impegno di quando era stata in buona salute. Rifiutava ostinatamente l’intervento di un dottore, e non tollerava nemmeno che Charlotte vi accennasse. Quando un medico fu mandato a chiamare e si presentò, Emily si rifiutò di riceverlo. Le sorelle dovettero limitarsi ad esporgli i sintomi che avevano notato in lei. Quando furono portate le medicine mandate dal medico, Emily rifiutò di prenderle, negando di essere ammalata. Charlotte considerava sempre più spesso la terribile eventualità di perderla: ma teneva lontano questi pensieri.

Il 2 dicembre 1848 Emily si alzò e si vestì come al solito, interrompendosi continuamente ma facendo ogni cosa da sola. Poi tentò di prendere il suo lavoro di cucito, lo prese e cominciò a cucire; Charlotte non la perse di vista; aveva compreso cosa preannunciava il respiro rauco, sempre più affannoso e gli occhi che si facevano vitrei. Emily peggiorò. Poteva soltanto sussurrare con voce rotta. Quando era troppo tardi, disse a Charlotte: «Se vuoi, fai venire un dottore, ora lo riceverò». Verso le due del pomeriggio, diede l’ultimo respiro.

«Non c’è più Emily nel tempo, sulla terra, ormai», scrisse Charlotte il giorno dopo. «Ieri abbiamo quietamente sepolto la sua povera spoglia terrena sotto il pavimento della chiesa. Siamo molto calme. Perché dovremmo essere altrimenti? L’angoscia di vederla soffrire è passata, lo spettacolo delle pene della morte è finito. Non è più necessario tremare per la dura terra gelata, e per il vento pungente. Emily non li sente». La calma finì presto. Charlotte non poteva dimenticare il giorno della morte: esso diventò per lei «Un’idea fissa, più cupa, più ostinata che mai».

***

I mesi, gli anni passarono. Il 28 maggio 1849 anche Anne, l’ultima sorella, morì. Charlotte rimase quasi completamente sola. Aveva emicranie, mal di denti, conati di vomito, palpitazioni, difficoltà di respirare, e con grande pena riusciva a reprimere le grida se qualcosa o qualcuno la faceva trasalire. Non sopportava le persone che non aveva mai visto. Non riusciva a dormire: tutto quanto vi era stato di spiacevole o di urtante durante la giornata si ripresentava con esasperato rilievo alla sua fantasia sconvolta. Aveva terribili incubi e da una notte inquieta e insonne precipitava in una notte ancora più inquieta e insonne. Durante il giorno, nessun avvenimento era simile a quello precedente, e tutto aveva un’impronta pesante ed inerte. Si intristiva gettando uno sguardo sulle prospettive che si aprivano davanti a lei, o contemplando il passato di sventura e di morte che aveva alle spalle. Aveva l’impressione di essere sepolta: oppure le sembrava che tutti i morti da lei tanto amati e che, in vita, l’avevano tanto amata, si incontrassero in un luogo sconosciuto, del tutto indifferenti verso di lei.

Cominciò a scrivere un nuovo romanzo, al quale diede il titolo di Villette dal nome di Bruxelles, dove aveva passato anni, come scolara e come insegnante (lo pubblica Fazi, con la traduzione di Simone Caltabellota e una bella introduzione di Antonella Anedda).

Non era in grado di scrivere tutti i giorni, a volte trascorrevano settimane, persino mesi di silenzio; poi, una mattina, si destava all’improvviso in un mondo chiaro e luminoso, invasata e posseduta dall’ispirazione. L’ispirazione scompariva di nuovo: era inverno: la landa era tutta bianca di neve, e i pettirossi venivano tutte le mattine alla finestra, in attesa delle briciole; e segretamente pensava che avrebbe dovuto essere messa in una cella di segregazione e nutrita a pane ed acqua, finché non avesse finito di scrivere il suo libro. Qualche volta doveva raccontare sensazioni che non aveva mai provato: per esempio, quelle suscitate dall’oppio. Ripensava intensamente per molte sere prima di addormentarsi: finché, dopo che il racconto era fermo a quel punto per varie settimane, una mattina si svegliava avendo la chiara visione di quelle sensazioni sconosciute, come se ne avesse avuto la più chiara esperienza.

Villette è il romanzo più bello di Charlotte Brontë: un libro drammatico, angoscioso, tenero, lirico, ma anche spiritosissimo, com’è spiritosa la protagonista, Lucy Snow. Vorrei parlarne a lungo. Mi limiterò a dire che il libro riposa su due intuizioni.

Da un lato, la condizione di chi è abbandonato da Dio: o meglio, poiché una persona religiosa come Charlotte Brontë non pensava che si potesse essere abbandonati da Dio, perseguitata da quella forza oscura che la tradizione greca chiamava il Fato, e di cui la Brontë ignorava il rapporto con Dio.

D’altro lato, la convinzione che solo le persone felici – quelle che, per alcuni giorni o alcuni anni, anticipano in terra la felicità del paradiso – sono benedette da Dio. «Sono perfettamente convinta dice Lucy – che esistano alcuni esseri, nati e cresciuti in modo tale, dalla morbida culla fino alla tomba placida e tardiva, che nessuna sofferenza troppo grande si introduce nella loro sorte, e nessun fiume tempestoso incombe sul loro viaggio». Ma le persone felici non possono raccontare le storie delle persone felici: troppa luce accecherebbe. Il senso di Villette nasce quando una persona infelice, o perseguitata dal Fato, racconta con radiosa ammirazione la storia di due, o alcune, persone felici: così Lucy quando parla di Graham e di Paulina. Allora la bellezza di Villette è straordinaria: perché in questo, sopratutto, consiste la letteratura.

Pietro Citati – Corriere della Sera

Riproduzione riservata

Articoli sullo stesso libro