Tradurre «Askja» di Ian Manook

• Il blog di Fazi Editore - Parola ai traduttori

In occasione dell’uscita di Askja, il traduttore Maurizio Ferrara racconta il suo rapporto con Ian Manook.

In una libreria di Place Gambetta, ho scoperto il primo romanzo di Ian Manook, Yeruldelgger, coronato da un cartoncino rosso a forma di cuore, il coup de coeur con il quale un libraio è solito segnalare un libro che ha letto e che raccomanda. Avendo cominciato a tradurlo, ho poi conosciuto l’autore quando ho finito La morte nomade, il terzo tomo della sua trilogia “mongola”. Poiché vivo da ventisei anni a Parigi, non è raro che faccia conoscenza con gli autori che traduco, e di qualcuno divento amico, come Luc Lang o Sylvie Germain, per qualche altro provo sentimenti tiepidi contraccambiati. Manook, a occhio e croce, lo collocavo in cima alla scala, e l’incontro con lui non ha smentito quel preconcetto favorevole certamente dovuto alla sua aria da vecchio baroudeur, che ha scorrazzato per il mondo (abbiamo poi scoperto di aver fatto entrambi un viaggio di due anni in America Latina più o meno nello stesso periodo).

Il nostro primo appuntamento è avvenuto in un caffè del V arrondissement, nei pressi di Saint-Médard, e l’ho riconosciuto subito vedendolo arrivare, non fosse altro che per l’eterno zuccotto avvitato sulla testa, già visto sulle sue fotografie. Senza essere un autentico colosso, Ian Manook è ben piantato, alto e robusto, e ho pensato che il suo personaggio gli potesse somigliare. Un altro preconcetto, perché in realtà, come mi ha fatto notare, non ha descritto fisicamente Yeruldelgger, tranne per il particolare delle grosse mani che l’irruento commissario è sempre pronto a menare. Fatto sta che, sul momento, il paragone mi è venuto spontaneo e ho quasi immaginato che Ian Manook sarebbe entrato nel caffè dando una spallata alla porta, così come ha fatto il suo personaggio entrando con fracasso nella letteratura poliziesca francese.

Ian Manook fa dunque parte di quel pugno di giallisti francesi le cui storie hanno un’ambientazione esotica: nel suo caso, in quel momento, la Mongolia, dove mi ha detto di aver fatto un viaggio di una quarantina di giorni. E da quelle poche settimane ha ricavato addirittura una trilogia che sembra scritta da qualcuno che ha trascorso anni sul posto. Ma la conoscenza dei luoghi e dei costumi non basta per comporre una buona storia: oltre a descrizioni che spesso sono splendidi pezzi di bravura (e la cui traduzione è una degna sfida), Manook ha l’abilità di trovare ottimi inizi e ottimi epiloghi di una grande forza espressiva, come gli ho detto con ammirazione. E ciò sin dal primo libro, dove tutto comincia con il ritrovamento nella steppa del cadavere di una bambina seppellita con il suo triciclo. E non può non lasciare a bocca aperta la straordinaria conclusione del terzo tomo.

Andando avanti nella conversazione, gli ho confessato un debole proprio per l’ultimo libro, La mort nomade. Suppongo che la maggior parte dei lettori non condivida questo mio parere, sono anzi convinto che i loro favori vadano al primo tomo, o magari al secondo. Ma per me il terzo si contraddistingue dagli altri per il suo piglio singolare: per prima cosa, Yeruldelgger ha smesso i panni del poliziotto e se ne va a zonzo tra la steppa e il deserto, seguito da una strana accozzaglia di personaggi pittoreschi. Ma poi ad affascinarmi ancora di più è il fatto che il “cattivo”, per così dire, non può non suscitare una certa simpatia. In qualche modo, mi sembra che lo si possa condannare a malincuore, perché in fondo non è difficile riconoscersi nella battaglia che porta avanti in nome di una militanza ecologista, per quanto nazionalista. Insomma la sua lotta contro le multinazionali che, in Mongolia come altrove, si appropriano delle risorse naturali di un paese, saccheggiandolo e corrompendolo, ha una giustificazione morale, e Manook mi ha detto di essere molto sensibile alla problematica di un tale sfruttamento.

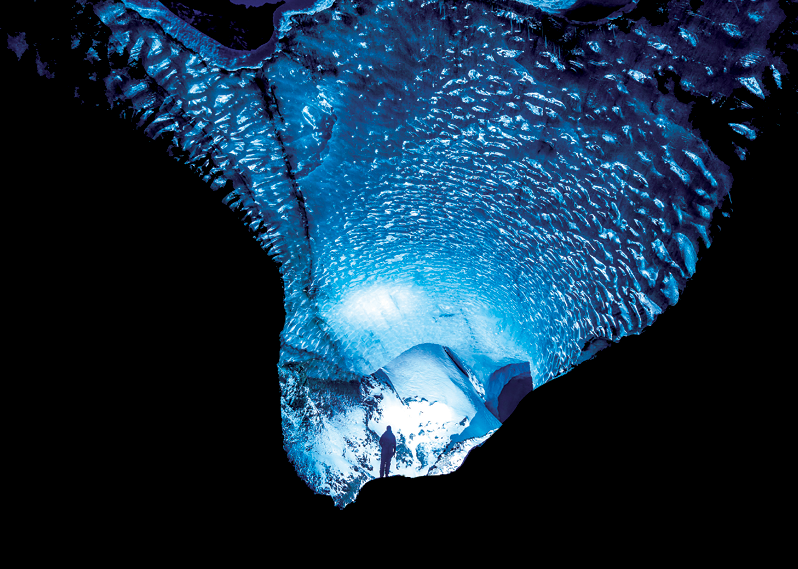

È poi venuto il momento di parlare del suo esordio di scrittore sessantenne, e così mi ha rivelato di avere il cassetto letteralmente pieno di manoscritti: nel corso degli anni, ha composto vari romanzi, ma senza mai finirli, scrivendo un primo getto da rivedere in seguito da cima a fondo. E a un dato momento, spinto dai familiari che conoscevano quegli abbozzi, ha deciso di fare il gran salto presentando Yeruldelgger agli editori. Del resto, ha continuato a svuotare il famoso cassetto, pubblicando altri libri: mentre in Italia usciva il secondo tomo, Tempi selvaggi, in attesa della Morte nomade, in Francia la copertina di Mato Grosso, il suo romanzo “brasiliano”, era stampata sui manifesti affissi nel metrò. E dopo di allora c’è anche stata la serie “islandese”, oggi al secondo tomo Askja, dopo Heimaey… Da parte mia, aspetto con curiosità un romanzo “armeno”: Patrick Manoukian, in arte Ian Manook, è infatti di origine armena e, come mi ha detto l’ultima volta che ci siamo sentiti, prima o poi tirerà fuori un manoscritto sul tragico destino dei suoi antenati.

Maurizio Ferrara