Intervista a Hilary Mantel

• Il blog di Fazi Editore - La voce degli autori - Recensioni

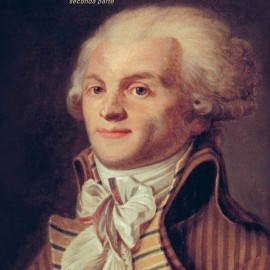

In occasione dell’uscita di “Un posto più sicuro”, la seconda parte del potente affresco sui protagonisti della rivoluzione francese di Hilary Mantel, vincitrice di due Man Booker Prize e annoverata dal «Time» tra le 100 persone più influenti del 2013, pubblichiamo un’intervista alla grande scrittrice inglese della sua traduttrice italiana Giuseppina Oneto apparsa su Strade Magazine.

Vincitrice di due Man Booker Prize, nel 2009 e nel 2012, con i romanzi storici Wolf Halle Bring Up the Bodies (Anna Bolena. Una storia di famiglia, edito da Fazi), unica scrittrice ad aver raggiunto tale risultato, vede ora pubblicata in Italia anche la prima parte di un suo precedente romanzo storico, A Place of Greater Safety (La storia segreta della Rivoluzione francese, di prossima uscita sempre da Fazi). Quel che ha di stupefacente la sua scrittura è la profonda intelligenza, l’estrema sensibilità e la straordinaria capacità di farsi occhio che penetra attraverso le epoche, fino a permetterci il brivido di ripercorrerle come se entrassimo in una capsula del tempo. Il nostro è stato un dialogo a distanza, oltre a quello che intratteniamo ormai da qualche anno da scrittrice a traduttrice.

Ci può raccontare cosa prova quando viene a sapere che un suo libro sarà pubblicato all’estero prendendo forma in un’altra lingua?

Appena lo vengo a sapere, d’istinto il pensiero mi va al lettore, alle aspettative che avrà prima di aprire il libro, a quel che troverà mettendosi a leggere. Nel caso soprattutto dei romanzi storici mi chiedo quanto gli sia familiare la storia inglese, se avrà già una sua idea, dei suoi pregiudizi; oppure se sarà una tabula rasa (il genere di lettore che lo scrittore desidera e insieme teme). E se non dovesse sapere nulla della storia che io ricreo, troverà dei parallelismi col proprio paese, o invece gli apparirà strana, lontana, quel che ai tempi del Romanticismo si diceva “esotica”? Ma a parte la storia, vi troverà una verità psicologica che entra in risonanza con la sua vita? O ancora i miei personaggi si comportano in modi di cui può soltanto prendere atto senza comprenderli? E a quel punto comincio a pensare al traduttore. In loro ho la massima fiducia. Per la verità, sono costretta ad averla anche perché appartengo a quella generazione d’inglesi che hanno imparato le lingue straniere poco e male. E dunque non resta che confidare nella bontà del resto del mondo perché rimedino alle nostre mancanze. Tuttavia mi stupisce l’impresa che spetta ai traduttori. Anch’essi nascono in una specifica cultura: estranea alla mia, ma in che misura?, mi chiedo. Avremo in comune delle speranze, dei presupposti, dei modi di sentire? E riguardo al testo, alla sua costruzione linguistica, renderò loro la vita difficile? Quasi sicuramente sì. Potrei forse rendergliela più facile? Quasi sicuramente no. Addirittura il titolo del mio ultimo romanzo, Bring Up the Bodies, si è rivelato intraducibile. Immaginerei, sperando di aver ragione, che le cose all’interno del libro siano state un po’ più semplici.

Suppongo, però, che come ricercatrice e lettrice anche lei si sia dovuta addentrare fra le macerie della “Torre di Babele”. Nella Storia segreta della Rivoluzione francese non ha dovuto sviluppare una stretta frequentazione del francese?

Sì, col francese ho un rapporto un po’ diverso; non lo parlo bene ma con la lettura me la cavo e da giovane mi divertivo a leggere libri in questa lingua; poi in concomitanza con la stesura del mio romanzo ho continuato. Col materiale storico, però, entra in ballo anche un alto fattore di prevedibilità. Da allora comunque è passato tanto tempo, erano gli anni Settanta quando ho scritto il libro, e il francese ormai l’ho dimenticato. Ma un giorno mi riprometto di prendere in mano l’opera tradotta e di leggerla da cima a fondo. Un modo molto privilegiato di migliorare le proprie competenze linguistiche.

Una straordinaria scrittrice di romanzi storici come lei deve aver riflettuto molto sul rapporto fra realtà e finzione, fra storia e ricostruzione narrativa. Che cosa considera “vero” nello scrivere romanzi storici? E cosa considererebbe “vero” nella traduzione di una sua opera?

Ogni scrittore traccia il proprio limite fra verità e finzione, fra storia e romanzo. Io sono una ricercatrice meticolosa. Tento di essere il più fedele possibile ai documenti storici piegando l’invenzione narrativa ai fatti. I quali spesso, dal punto di vista drammatico, sono piatti e poco invitanti. E lì entrano in ballo le proprie capacità; il romanzo deve essere agile, muoversi intorno ai dati storici in modo flessuoso e senza impacci. Una volta esauriti questi, la costruzione procede attingendo a tutto quel che ci è noto. Forse a proposito di una certa cosa non si trova una prova inconfutabile, ma magari un indizio sì. È d’obbligo usare l’immaginazione, ma dovrebbe essere un’immaginazione documentata. E poi è mia opinione che i morti vadano rispettati e considerati all’interno della loro epoca. Fingere che siano nostri contemporanei sarebbe sleale. Essi sono quel che sono e sono esistiti, a buon diritto, senza di noi; non sono una forma involuta e primitiva di quel che siamo noi adesso; il passato non è una prova di scena del presente. Bisogna andare cauti coi giudizi, stare attenti al senno di poi. E so bene di non poter ricreare la verità di fronte a elementi mancanti o incerti. C’è una garanzia però che posso offrire al lettore: la possibilità che una cosa sia accaduta. Ad esempio, se scrivo che due persone si trovavano nella stessa stanza a una certa ora, esiste la possibilità che ciò sia vero. Se è attestato che uno dei due si trovava in un’altra città, non sarò certo io a spostarlo per mia convenienza. Troverò una soluzione diversa. Ma al lettore vorrei assicurare una cosa: ogni scena sulla pagina è frutto di una mole di materiale assai più vasta. Quindi so più di quanto scriva, conscia del pericolo insito nel lavoro di interpretazione e selezione del materiale. Al lettore, dunque, chiedo di darmi fiducia: la fiducia di aver compiuto vaste letture, di aver riflettuto a lungo su ciò che ho letto e di aver sempre cercato di trattare in modo onorevole le lacune e le cancellature del tempo. Anche se non gli voglio promettere troppo: non so mai quale sarà la prossima sfida e come l’affronterò. La mia è un’umile offerta.

Cos’è vero in una traduzione? Desidererei che il lettore percepisse un risvolto ironico. Mio; dei personaggi. Desidererei che stesse all’erta per coglierne la possibilità. Facendo dell’ironia non necessariamente si strappa un sorriso. Però il significato che sta in superficie ne esce rovesciato. L’ironia è inscindibile dalla mia visione della vita. Dunque per me sarebbe vera quella traduzione in cui chi legge guarda il testo e ne scorge l’ombra. Non tutto del resto è espresso a chiare lettere e immagino che la traduzione introduca nuovi enigmi e nuovi punti di occlusione. Ma non la reputo necessariamente una cosa negativa. Il traduttore tende alla precisione, all’accuratezza, a individuare l’esatta sfumatura di significato. Ma i significati non fanno che moltiplicarsi e proliferare. Appena se ne afferra uno, eccolo che – immagino io – se la dà a gambe sghignazzando.

Camille Desmoulins, uno dei protagonisti della Rivoluzione francese e del romanzo, mentre scrive – cito dal testo – “non pensa mai alle conseguenze; pensa allo stile”. Cosa accade a Mrs Hilary Mantel quando scrive? Lo stile per il traduttore è la chiave di volta per entrare nel testo, per iniziare l’opera di ricostruzione. C’è qualcosa, a questo proposito, che lei spera che non vada perduto nel “trasbordo”?

Camille Desmoulins, a quel punto della sua vita, è un giovane inane che ha appena scoperto la vocazione del giornalista radicale e si crogiola nel potere che ciò gli conferisce. Ci parla in un momento particolare nella vita di chi scrive: nel momento in cui per la prima volta ci si trova a fronteggiare i grandi interrogativi filosofici e questi si tramutano ogni giorno in interrogativi concreti a cui dare risposta. Camille dedica tutto se stesso alla frase che ferisce, puntuta come uno spillo. Vuol vedere gli avversari trasalire. Non ha elaborato un’etica della professione. Non lo interessa neppure che le sue parole gli possano tornare indietro e colpirlo a loro volta: i suoi avversari dell’epoca erano pericolosi; spesso erano armati. Ma lui non smetterà di scrivere, non può fare diversamente. È un temerario in preda all’euforia e non ha paura. Io, da scrittrice, capisco che la prosa possa portare a questo. Il potere di cui si dispone in quel momento è simile allo stato di chi è giovane e innamorato. Ti ritrovi a dire cose che una persona responsabile non direbbe mai. Ma poi si diventa adulti. Il polemista, l’autore politicamente impegnato, deve trovare un proprio rapporto con la verità, anche se questo vale per ogni genere di scrittore. Lavorando si cade in una specie di trance estatica in cui si soppesa il valore di ogni sillaba, di ogni accento ritmico, come fa un poeta o un musicista. La vera preoccupazione in quel momento è lo stile, la forma, non tanto il contenuto perché si dà per scontato, giunti a quello stadio, di sapere ciò che si vuole dire. Dunque si scrive la cosa più bella che ci è dato e soltanto in un secondo tempo ci si chiede se sia anche vera (se si è diventati più adulti di Camille). Si tiene sempre in mente che scrivere non è un’attività amorale e che lo stile non dovrebbe trascendere il contenuto. L’obiettivo è proprio conciliare contenuto e stile perché scompaia qualsiasi contraddizione (anche se, per quanto si provi a essere onesti e responsabili, non manca mai chi ti ucciderebbe per quello che hai scritto). Se nell’atto di scrivere la verità e la bellezza coesistono senza sforzo, allora, a mio parere, si era ispirati; in quei momenti si guarda la pagina e ci si chiede: «Come ci sono arrivata qui? Sono proprio io?».

Pensando alla traduzione, per quanto il problema dello stile mi paia di ordine più pratico, se riescono a emergere ironia e arguzia mi riterrei soddisfatta.

Un’ultima domanda, da una persona che vive in un paese dove non sempre la traduzione è rispettata come dovrebbe: chi è un traduttore secondo lei?

Per me è una specie di prestigiatore. Riesce a cambiare la forma esterna di un qualcosa che dentro rimane inalterato. Come nei miti, forse, come una ninfa che viene trasformata in una cascata, in gocce di pioggia, in un albero. Nel mormorio dell’acqua e fra lo stormire delle fronde si può però ancora cogliere la voce che, seppur veicolata in maniera diversa, ci parla ancora in modo efficace ed espressivo.

Articoli sullo stesso libro