I morti sono reali. L’immaginazione di Hilary Mantel – Prima parte

• Il blog di Fazi Editore - Recensioni

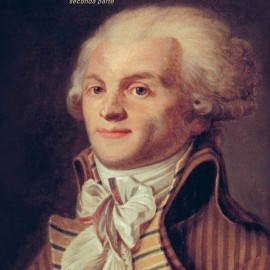

In occasione dell’uscita del romanzo di Hilary Mantel La storia segreta della rivoluzione, da oggi in libreria, pubblichiamo la traduzione di Valentina Bortolamedi della prima parte dell’articolo di Larissa Macfarquhar apparso sul «New Yorker» il 15 ottobre 2012 con il titolo The Dead Are Real

Che genere di persona scrive narrativa sul passato? È d’aiuto avere familiarità con la violenza, perché il passato è violento. Bisogna sapere che la gente che vive lì non è la stessa di adesso. Bisogna capire che i morti sono reali e hanno potere sui vivi. È d’aiuto anche avere conosciuto i morti in prima persona, sotto forma di fantasmi.

Il rapporto dello scrittore con un personaggio storico è in un certo senso meno intimo del rapporto con un personaggio immaginario: il personaggio storico è sfuggente e lontano, quindi c’è più distanza fra loro. Ma c’è anche più parità, e più nostalgia; quando muore, può esserci un vero lutto.

La narrativa storica è una forma ibrida, a metà fra narrativa e saggistica. È terra di pionieri, non c’è legge prestabilita. Per alcuni, se si tratta di narrativa, tutto è permesso. Per altri, l’invenzione arbitraria quando i fatti non sono certi, o peggio, la contraddizione di fatti noti, è un orrore: la violazione di un contratto implicito con il lettore, e un tradimento rispetto alla gente di cui si scrive. Ironicamente, è quando vengono applicati gli standard più rigidi riguardo alla verità che la narrativa storica si avvicina di più alla bugia.

Per certi versi, si tratta di una forma umile. Ci sono dei limiti all’autorità dell’autrice, la quale non può conoscere fino in fondo il suo personaggio. Non ha il potere di modificare il suo mondo o posticipare la sua morte. Ma per altri versi non è affatto umile: l’autrice presume di conoscere i segreti e le dinamiche della storia.

La reputazione della narrativa storica è instabile. Negli anni Trenta, il critico letterario marxista György Lukács sosteneva che i primi romanzi storici, come quelli di Scott, Balzac e Tolstoy, mostravano come la natura umana non fosse invariabile ma si trasformasse nel tempo; di conseguenza, mostravano che la rivoluzione è possibile e, nel farlo, la rendevano più probabile. Ma al giorno d’oggi la narrativa storica non gode della stessa considerazione. Ha delle difficoltà a distinguersi dalla sorella facile, il romance storico. Si pensa sia fatta di modi di parlare irritanti e descrizioni ridondanti relative all’abbigliamento.

Il passato, nella narrativa, ha più prestigio del futuro, ma, per quanto riguarda il futuro, il suo prestigio declina in parallelo alla distanza dal presente. I romanzi ambientati negli ultimi cent’anni vanno bene, ma una volta superata la prima guerra mondiale, una volta che abbandoni le tubature interne per spostarti verso crinoline e parrucche, il tuo status di genere si deteriora in fretta. Se la copertina di un libro ritrae Enrico VIII, o una regina che indossa delle perle, per un certo tipo di lettore è scoraggiante. Perché uno scrittore dovrebbe scrivere del passato lontano, potrebbe chiedersi il lettore, se non per sfuggire alla disciplina realista imposta dalla familiarità? Se non per rifugiarsi in un mondo abbastanza sfuocato da permettere agli uomini di comportarsi come vichinghi senza sembrare ridicoli, e alle signore di essere signore senza sembrare patetiche? E se una scrittrice scrive di persone storicamente importanti, allora deve sforzarsi di mantenere un atteggiamento rispettoso che svaluta ancora di più il suo status, essendo diventato un elemento caratteristico della narrativa letteraria il fatto che gli autori guardino ai propri personaggi con una via di mezzo tra affettuosa condiscendenza e totale sprezzo.

Questi, quindi, sono alcuni degli ostacoli che i romanzieri seri devono considerare prima di decidere di abbandonare i confini sicuri del presente e avventurarsi nel passato.

Il primo romanzo di Hilary Mantel parlava della Rivoluzione francese. Non iniziò esattamente come romanzo, così come lei non iniziò come romanziera. Era il 1975 e aveva ventitré anni, viveva a Manchester e vendeva vestiti in un grande magazzino. Si era resa conto di non avere i soldi per portare a termine il suo praticantato e, dopo un anno di lavoro in un ospedale geriatrico, che non voleva fare l’assistente sociale. Era stufa di vendere vestiti; aveva cominciato a prendere in prestito libri sulla Rivoluzione francese in biblioteca, uno dopo l’altro. Poi iniziò a prendere appunti. Dopo un po’ che lo faceva, si chiese: «Che cosa sto facendo?». E la risposta arrivò pronta: «Sto scrivendo un libro».

Non aveva nessuna preparazione sulla scrittura narrativa. Aveva pensato di studiare storia all’università, ma si era resa conto che le ragazze che studiavano materie umanistiche finivano a fare le insegnanti e, sebbene sapesse che nel mondo c’era bisogno di insegnanti, notava un meccanismo deprimente: ragazze intelligenti che diventavano insegnanti producevano altre ragazze intelligenti che diventavano a loro volta insegnanti. La gente diceva: «Ah, insegnare, è qualcosa su cui si può sempre fare affidamento», che significava: quando tuo marito ti lascia ti puoi mantenere. Non era allettante. Non essendo professionalmente qualificata come storica, pensò che se avesse scritto un libro storico sarebbe stata narrativa. Ma non sapeva come inventare, non sapeva quando inventare e l’idea di dover inventare le sembrava estremamente triste.

Scoprì che sui rivoluzionari si sapeva un bel po’. Erano morti giovani, ma le loro mogli e sorelle erano sopravvissute, a avevano conservato lettere e scritto diari. Quindi era solo qua e là, all’inizio, che era costretta a inventare, per riempire i buchi. Magari le capitava di leggere una conversazione e dedurre la conversazione che l’aveva preceduta. O di leggere di una separazione e desumere la lite che l’aveva causata. Ogni volta che poteva, usava citazioni direttamente dalle fonti.

S’aggravò la confusione pubblica. A Parigi, un oratore a un angolo di strada: «Neanche una settimana fa è stato concesso agli aristocratici il veto sospensivo e ora lo usano già per fare incetta di granoturco e spedirlo fuori dal paese. Ecco perché il pane scarseggia».

Ma mentre con i fatti ci andava cauta, con la forma sperimentava. Provava di tutto. Leggeva molte opere teatrali, e amava Brecht, quindi pensò che magari poteva scrivere un romanzo brechtiano. Si accorse che le piaceva scrivere dialoghi, e buona parte del romanzo venne fuori in quella forma.

«Tre sono le riflessioni che ho fatto: uno, Luigi Filippo è un codardo imbecille col cervello di una gallina, due, Félicité è una disgustosa puttana del cazzo».

«Va bene», fece Danton, «e la terza qual è?».

«Il colpo di Stato».

In alcuni punti, la prosa spariva completamente, e scriveva sotto forma di opera teatrale. Non voleva scrivere un’opera teatrale vera e propria, perché avrebbe implicato la partecipazione di altre persone, e lei voleva il controllo totale. Utilizzò molteplici narratori, anche se non concedeva di narrare a tutti i personaggi principali: Robespierre non lo faceva, mentre gli altri due, Danton e Desmoulins, sì. Più tardi, avrebbe considerato quello sbilanciamento un difetto, ma a quel tempo stava provando un po’ di tutto e non si preoccupava più di tanto dell’equilibrio dell’insieme.

Non le interessavano i reali o l’aristocrazia: a lei importava dei rivoluzionari. Le importava di loro per la loro conquista politica, ma anche perché erano giovani, come lei, ed erano stati spinti dalle provincie alla capitale, come lei, da un’estrema ambizione. Camille Desmoulins – avventato, arguto, ambiguo – per lei fu il personaggio più facile da immaginare, dato che era uno scrittore.

Chissà perché perdo tempo col sesso, pensava; niente a questo mondo è più gratificante di un punto e virgola messo a regola d’arte.

Desmoulins era andato a scuola con Robespierre e aveva fatto amicizia con Danton quando erano entrambi avvocati a Parigi. Danton era brutto, violento e carismatico.

«Cittadino Danton?».

«Mostrate la mia testa alla gente. Ne varrà la pena».

Robespierre era moralmente rigido, fisicamente debole, emotivamente freddo e quasi casto. Non gli importava di nessuno, tranne che di Desmoulins.

«Io non odio. L’odio offusca il giudizio».

A causa del suo puritanesimo poco attraente e del suo ruolo nel Terrore, Robespierre veniva frequentemente insultato. Ma, durante la stesura del libro, realizzò che Danton le piaceva meno, e Robespierre di più. Voleva persuadere il lettore a pensarla come lei, ma sapeva di avere scritto una scena che avrebbe destato avversione nel lettore, proprio all’inizio: il padre di Robespierre si chinava sul figlio con il fiato che puzzava di alcol e il bambino si ritraeva in un sussulto «con un’espressione adulta di disgusto». Provò a tagliare la scena, ma si rese conto di non poterlo fare, perché l’aveva vista con gli occhi della sua mente e sentiva che era vera. Scriveva poco di ideali. Per lei, la politica della rivoluzione era fatta di tattiche e potere personale: il contegno signorile di Mirabeau; il pragmatismo cinico di Danton; la visione politica incorruttibile e misteriosa di Robespierre; la crudeltà spietata di Marat.

Sapeva, naturalmente, che tutti i suoi personaggi principali sarebbero morti giovani. Aveva lavorato in quella direzione dall’inizio; chiamò il suo libro A Place of Greater Safety [‘Un posto più sicuro’, ndt] – quel posto era la tomba. Ma erano i suoi personaggi principali, e li aveva molto a cuore. Scrivere le scene della ghigliottina fu duro. Alla fine, era addolorata.

Traduzione di Valentina Bortolamedi

Articoli sullo stesso libro