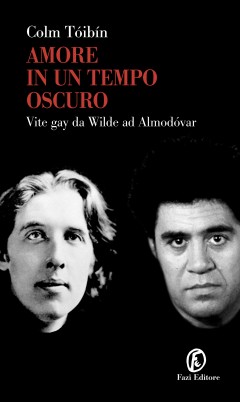

Colm Tóibín

Il faro di Blackwater

Traduzione di Laura Pelaschiar

Nell’Irlanda degli anni Novanta, tre donne – Dora Devereux, sua figlia Lily e la figlia di quest’ultima, Helen – raggiungono, dopo anni di conflitti, risentimento e silenzi, una pace incerta e fragile. Occasione dell’inaspettata riunione che le porterà a vivere sotto lo stesso tetto, anche se per un breve periodo, è la malattia di Declan, l’adorato fratello di Helen. Declan, malato grave di Aids, chiede di poter trascorrere alcuni giorni nella casa della nonna materna – arroccata alla scogliera e luogo idealizzato dell’infanzia e del ricordo – assieme, oltre alla nonna, alla madre, alla sorella, a due cari amici. I sei personaggi, di generazioni e credo diversi, sono così costretti a una convivenza che si trasformerà presto in un viaggio della memoria e in un’avventura della conoscenza sia della propria identità che di quella degli altri. Il faro di Blackwater è un romanzo bellissimo e struggente che ha ricevuto consensi entusiastici in tutto il mondo e ha consacrato Tóibín tra i migliori narratori irlandesi.

– 06/07/2002

Un urlo disperato

È la frastagliata e tormentata costa irlandese che Declan sceglie per passare gli ultimi giorni di vita. Affetto da Aids, in fase terminale, costringe la sua famiglia (nonna, madre e sorella irrimediabilmente divise dal rancore), Paul e Larry (i suoi migliori amici, come lui omosessuali) a riunirsi nella isolata casa dei suoi nonni, per un fine settimana, prima di rientrare in ospedale.

Inutile dire che questa costrizione farà bene a tutti: scioglierà le incomprensioni, aiuterà le generazioni più anziane ad abbandonare inutili pregiudizi e le più giovani a comprenderli.

Tra litigi, dialoghi e ricordi i personaggi de Il faro di Blackwater (Colm Toibin, Fazi editore, euro 11, pp. 227) imparano ad andare d’accordo. Non vi è nulla di nuovo, è una storia già scritta, tuttavia oltre lo stile e la poesia, colpisce profondamente il difficile rapporto che si instaura tra il figlio malato e sua madre. “Mamma, mamma aiutami” urla, infine, Declan in preda al dolore e al terrore: un’invocazione che fa venire la pelle d’oca.

– 24/06/2002

Il faro mancante

Intervista a Colm Toibin, 26 marzo 2002

Abbiamo incontrato Colm Tóibín a Roma il 26 marzo scorso in occasione della presentazione del suo quarto romanzo – Il faro di Blackwater, (Fazi editore, 2002) – terzo fra quelli tradotti in Italia. Oltre che romanziere Tóibín è autore di reportages di prim’ordine quali The Trial of the Generals, (che contiene un resoconto sul processo ai generali argentini) e Cold Blood (una ricognizione lungo il confine nordirlandese all’indomani della firma dell’Anglo-Irish Agreement del 1985, primo tentativo di trovare una soluzione diplomatica alla guerra civile).

Il faro di Blackwater segna il ritorno dello scrittore a una storia irlandese, dopo Sud, che ha come sfondo la Spagna franchista, e Storia della notte, ambientato nell’Argentina dei generali. L’Irlanda era al centro del suo romanzo d’esordio, The Heather Blazing, non ancora tradotto, in quanto riflessione sul processo che portò alla formazione dello Stato Libero d’ Irlanda e all’uscita del paese dalla sua condizione coloniale.

Il personaggio centrale dell’ultimo romanzo è Helen, un’Elettra moderna, in conflitto con la madre e ora impegnata a curare Declan, il fratello, ammalato di Aids allo stadio terminale.

Il fascio di luce del faro è associato, per Helen e Declan, a un soggiorno forzato presso la nonna materna. Soggiorno che ha coinciso con la lunga malattia e la scomparsa del padre e che ha segnato, per Helen, l’inizio del processo di estraniazione dalla madre. Il desiderio di Declan di trascorrere quel che gli resta da vivere nella casa della nonna, circondato dall’affetto delle persone che ama, porterà madre e figlia a incontrarsi, confrontarsi, dare avvio a un chiarimento e a una parziale riconciliazione.

Come molte delle opere più rappresentative e durevoli della letteratura irlandese moderna e contemporanea, da Joyce a MacLaverty (abbiamo in mente il suo Grace Notes, cui questo romanzo in particolare rimanda), le opere di Tóibín sono costruite intorno a una o più assenze, su cui si impone pressante una riflessione in un dato momento per dare senso o salvare un’esistenza. In questo libro, le assenze sono quella della madre dalla vita di Helen, quella del fratello dalla vita dei suoi cari che non ne conoscono le pulsioni affettive, e non ultime quella del marito e dei figli di Helen e, in genere, dei maschi eterosessuali, dall’ultima fase in cui si cura il dolore.

Altra caratteristica che apparenta l’immaginario di Tóibín a quello della grande arte irlandese è l’anelito fortissimo a dare consistenza a dei luoghi. Ricrearli per contrastarne l’impermanenza e per affermare il potere della memoria; rappresentarli per attenuare in parte il vuoto della perdita. Quei luoghi, legati a un tempo determinato, sono scomparsi: il faro del titolo, come parte della costa, e le case che vi si affacciano, erose negli anni in un processo di disgregazione inarginabile.

Selezionato nel 1999 per il Booker Prize, Il faro di Blackwater è il miglior romanzo di Colm Tóibín. Egli si conferma come una delle voci più libere e lucide della narrativa irlandese contemporanea nell’affrontare ed elaborare con estrema perizia temi altamente sensibili, quali l’amore omosessuale e la sofferenza ostracizzata dei malati di Aids, in una società, quella irlandese, che ha considerato l’omosessualità un reato fino a pochi decenni fa, che ha introdotto il divorzio nel 1993 e che ancora non riconosce alle donne il diritto all’interruzione della gravidanza neppure in caso di stupro.

Riesce a fare questo, lo scrittore, in virtù di una sensibilità affinatasi in una ricerca coerente che lo ha portato ad affrontare parte degli stessi temi in Sud e in Storia della notte, e grazie a una padronanza del mezzo linguistico che è straordinaria anche per gli standard tradizionalmente alti della letteratura irlandese in lingua inglese. Una misurata felicità espressiva, trasposta con mano sicura dalla traduttrice, che si coniuga efficacemente con quel tipo di perspicacia che sola dà accesso alla conoscenza delle dinamiche dei rapporti e delle loro motivazioni profonde.

*****

D. Cominciamo dal titolo del suo romanzo. Il faro di Blackwater, che troviamo menzionato anche in Sud, rimanda ad altri luoghi della contea di Wexford che hanno, mi pare un’importanza particolare. Che parte gioca questo paesaggio negli anni della sua formazione?

R. Tre dei miei nonni sono nati a Enniscorthy, e una delle mie nonne vi si trasferì per lavoro. Anche i miei genitori sono nati lì. Ogni parte della città è un luogo fondamentale del mio immaginario. Ricompare nei miei sogni di continuo. D’estate, andavamo in una parte remota della costa, che è davvero difficile da raggiungere. Le scogliere rendono impervia la discesa alla spiaggia. Voglio dire che la gente non ci va la domenica. Un luogo in cui i miei genitori trascorrevano le vacanze estive da giovani. Ho un gran numero di fotografie che li ritraggono insieme in quei luoghi. Poi presero in affitto una casa, e continuarono a farlo fino alla morte di mio padre. Avevo dodici anni. Non ci siamo mai più tornati da allora. Il mio padrino, che era un cugino di mio padre, vi si rifugiò dopo essere andato in pensione. E la sua casa precipitò in mare. E’ accaduto davvero. E’ rimasta in piedi la parete posteriore. La casa del romanzo è la casa che mia zia prese in affitto per una sola estate, credo. Nonostante questo, ne ricordo benissimo la disposizione delle camere. Mentre la casa dove Helen cresce è la casa in cui sono cresciuto io. La luce, le stanze, gli interruttori, tutto… il paesaggio del romanzo è quel paesaggio. Non ho inventato i toponimi, anche se Cush non compare nelle carte geografiche. Questo è il nome che la gente del luogo usa.

D. Siamo nella contea di Wexford e mi viene di pensare alla poesia di Derek Mahon, “Un capanno abbandonato nella contea di Wexford”, che può definirsi una delle più pregnanti riflessioni sulla storia irlandese moderna. In questo suo ultimo romanzo, la riflessione sulla storia è lasciata fuori, mentre in quelli precedenti, Sud, e The Heather Blazing, essa gioca un ruolo centralissimo.

R. In questo libro, la storia è stata lasciata fuori quasi deliberatamente. Perché ero assillato dalla preoccupazione che stavo cominciando a usarla come un espediente, come un vecchio attrezzo teatrale. Ho pensato che sarebbe stato meglio lavorare più intensamente sui personaggi. M’interessava scrivere un romanzo privato, cosa molto difficile in Irlanda, un romanzo di costume o commedia. Perché l’Irlanda rimane uno dei luoghi in cui la vita privata è profondamente influenzata da quella pubblica, in cui la formulazione di una nuova legge ha delle ripercussioni pesanti sulla vita della gente. Ho visto la stessa cosa accadere in Spagna. Ho vissuto a Barcellona dal 1975 al 1978. Arrivai a settembre e Franco morì a novembre. E prima che ripartissi c’erano state libere elezioni, un referendum costituzionale, le elezioni in Catalogna. La cosa straordinaria era che ciò che accadeva nelle alte sfere della politica si ripercuoteva sul modo di camminare della gente per le strade.

Mio nonno ha partecipato alla guerra d’indipendenza e mio zio, che è morto solo nel ‘95 e con cui ho avuto un rapporto strettissimo, partecipò sia alla guerra di indipendenza sia alla guerra civile. Ho avuto familiari implicati dunque nell’incendio che distrugge la casa padronale in Sud e questo episodio viene analizzato più in profondità in The Heather Blazing. Io provengo da luoghi in cui la gente fu coinvolta nella creazione del nuovo stato. I miei genitori erano nel partito del Fianna Fail.

D. Dunque, Katherine Proctor, la protagonista di Sud, si riferisce a fatti che realmente accaddero alla sua famiglia…

R. Proprio così. Quei fatti accaddero in quel particolare contesto.

D. La Spagna dunque presenta tratti di affinità con l’Irlanda, avendo avuto una sanguinosa guerra civile…

R. Sì, certo. Quando andai in Spagna per la prima volta, e io non mi ci recavo per ragioni politiche, quello che stava accadendo era un rivolgimento politico. Sud è, in qualche misura, autobiografico perché parla di qualcuno che scappa dall’Irlanda e in un certo senso ripiomba in un’altra Irlanda. Parecchio più colorata e interessante, ma, nondimeno, molto politicizzata. Il nazionalismo catalano era un fenomeno che trovavo familiare.

D. Il suo romanzo è anche molto più di questo. Inizia, infatti, con il riconoscimento di un vuoto, di un’assenza. E’ quello che Katherine pensa all’inizio del libro. E’ una caratteristica di molti dei suoi libri. Ma mi pare sia anche una caratteristica di molti altri romanzi irlandesi, Joyce compreso.

R. Sì, penso che sia molto difficile, in Irlanda, scrivere un romanzo che abbia in un qualsiasi momento del suo sviluppo una famiglia felice. Me ne viene in mente uno, Il vicario di Wakefield di Oliver Goldsmith, ma quella famiglia non resiste molto, è distrutta quasi subito. Prendiamo l’Ulisse di Joyce: il padre di Bloom muore suicida, la moglie lo tradisce, il figlio è morto bambino…

D. La madre di Stephen è appena morta …

R. Appunto. Abbiamo sempre questa sensazione di potenti, fantasmatiche assenze. Non saprei spiegare perché… Qualcosa di simile lo ritroviamo nelle canzoni. Direi che è nell’atmosfera o forse dipende dal fatto che la gente conduceva delle esistenze fortemente deludenti, largamente irrealizzate. Almeno fino a poco tempo fa. Ma il ricordo persiste. Vite interrotte bruscamente da morti oscure. Non qualcuno che vive godendosi la vita e che muore come muoiono i fiori, naturalmente. Esistenze interrotte prima del tempo, speranze tradite; il persistere della morte e dei morti. Non solo a causa della povertà ma anche per ragioni storiche. Un numero incredibile di storie non finite, irredente.

D. Ho solo una critica da fare a proposito di Sud. Katherine pretende di averla fatta finita con la Storia e con il passato, mentre la sua storia è così fortemente intrecciata alla Storia. Sembra anche ignorare i fatti più eclatanti che la riguardano: sembra non sapere niente della distruzione della casa di suo padre, per esempio. Lei crede che sia verosimile che la figlia colta di una famiglia protestante, appartenente alla classe dominante, trascuri un fatto così rilevante nella vita della sua famiglia?

R. Lei sa che è accaduto, ma è qualcosa che non la interessa. Del passato non si cura. Vuole andarsene via. Il fatto che lei lo neghi è, per me, essenziale. La capacità di rinnegare un fatto importantissimo. E’ come la madre di Declan rispetto alla sessualità del figlio o come la madre di Richard in Storia della notte.

D. Un’ultima domanda su Sud. All’inizio, mi pareva che il fatto che Katherine fosse una pittrice, un’artista, rendesse più verosimile la sua fuga dall’Irlanda negli anni cinquanta. Ma poi mi sono reso conto che la pittura non costituisce la giustificazione di un comportamento. Che sia insomma legata a una necessità esistenziale. Ho ragione?

R. M’interessa il fatto che sia cattiva. Quello che mi interessava era indagare i risultati di una cattiva azione. Non mi pare ci siano molti romanzi che trattino della cattiveria, voglio dire: non il male assoluto, ma solo qualcuno che a un certo punto decide di fare a bella posta qualcosa di sbagliato. Qualcosa che ho ritrovato in Sartre, ad esempio. M’interessa molto questo.

D. Dal momento che cita Sartre le vorrei chiedere se ci sono in Irlanda e in Europa scrittori che hanno influenzato il suo lavoro specialmente agli esordi. Camus, per esempio?

R. O sì, Lo straniero di Camus, e Hemingway. E mentre scrivevo Sud, leggevo V.S Naipaul e Nadine Gordimer.

Q. Forse per il fatto che molti di loro hanno a che fare con paesi che avevano una cattiva coscienza?

R. Questo è certamente vero, per quanto riguarda la società, ma devo anche dire che quello che mi attirava allora era una questione strutturale. Mi riferisco ai forti personaggi centrali della Gordimer in opere quali Burger’s Daughter o The Late Bourgeois World.

D. Parliamo adesso del suo secondo romanzo, Storia della notte. Perché lo ha ambientato in Argentina? E’ la storia del paese che l’ha attratta o le è solo capitato di viverci per qualche ragione?

R. Ci sono capitato per caso. Ero allora direttore del principale settimanale di cronaca, “Magill”. Venni licenziato e ricevetti una sostanziosa buonuscita. Avevo trent’anni. E decisi di partire per l’America del Sud. Ho visitato il Brasile, il Perù, la Bolivia. Il padre di un mio amico aveva una villa fuori Buenos Aires e m’invitò a stare da lui. Quando arrivai a Buenos Aires, si stava celebrando il processo ai generali e dal momento che avevo una tessera di giornalista riuscii ad ottenere un accreditamento e mi fu possibile seguire il processo. Così, la mattina andavo in tribunale e la sera ritornavo a questa bella casa nei sobborghi. Il padre del mio amico era un petroliere. Non ci crederà, ma io, con la vita che facevo, non avevo mai incontrato prima un uomo d’affari. Non avevo mai incontrato qualcuno che viveva per il denaro, in un mondo di contrattazioni, fax. Tutti i suoi amici erano americani che lavoravano nel campo del petrolio. Il fine settimana, andavamo in barca. E per il fatto che la mia lingua era l’inglese, la gente riteneva che fossi uno di loro. E non immaginavano con quanta attenzione li stessi osservando. Poi, al mio ritorno in Europa ho scritto la storia del processo, come pezzo giornalistico. Non mi passava per la mente di scrivere un romanzo. Qualche tempo dopo, un agente letterario a Londra mi chiamò e mi disse che la rivista “Esquire” cercava qualcuno che parlava spagnolo e che fosse disposto ad andare in Argentina per scrivere la storia di Maradona. Io accettai l’offerta e ripartii per l’Argentina. Una settimana di tempo senza sapere nulla di calcio e senza contatti. Prima che inventassero il telefonino. Ero molto teso: il fuso orario, la mancanza di sonno, la ricerca delle persone. Mentre mi trovavo così sballottato, mi si presentò la storia del romanzo. Quasi nella sua interezza. Ricordo che tutto cominciò vedendo in televisione qualcuno che accusava Menem di averlo fatto gambizzare. Nello stesso periodo, avevo anche abbozzato un romanzo su uno del gruppo di Bioy Casares e Borges, che aveva un appartamento che era stato posto sotto sequestro per via di una disputa sull’eredità. Un tentativo fallito ma che poi ho riutilizzato in parte.

D. Ho riletto il libro per questa intervista e la mia lettura è stata condizionata dai fatti recenti, la bancarotta economica del paese che conferma la corruzione che lei ha così ben rappresentato nel suo libro…

R. Era già chiarissima allora.

D. Le deve essere costato tanto in termini di ricerche preliminari.

R. Al contrario, mi bastò telefonare alla rivista specialistica “Oil International”, chiedendo che mi indicassero l’esperto dell’industria petrolifera latino-americana. Mi fu dato un numero, telefonai spiegando di essere un romanziere e chiesi in che modo funzionasse la corruzione nel campo del petrolio in Argentina. Mi fu detto che si faceva tramite false fatturazioni. Non c’erano controlli di alcun genere.

D. Naturalmente, il libro non è un pamphlet politico. E’ la storia di Richard, un giovane omosessuale, che come tanti altri gay all’epoca doveva nascondere la sua sessualità, provare vergogna. Vi è anche il tema dell’identità divisa, essendo Richard il figlio di una coppia mista, argentino il padre, inglese la madre. C’è una relazione tra la notte della democrazia che affligge il paese e la notte dei sentimenti e delle pulsioni negate?

R. Non m’interessava una storia ambientata a New York negli anni della liberazione sessuale. M’interessavano i luoghi oscuri che circondano la sessualità di un giovane, e i luoghi oscuri che circondavano una società che usciva dal fascismo e dalla dittatura e che si avviava verso la democrazia. E la sottile interconnessione dei due mondi. La ponevo in prospettiva entro la mia stessa esperienza, nel vedere un’Irlanda che usciva dal diciannovesimo secolo con un ritardo di circa settant’anni, e nell’osservarne il mutamento. So di che cosa sto parlando. Non è stato difficile cogliere la questione argentina.

E un’altra cosa fondamentale: dal momento che le udienze del tribunale finivano a notte inoltrata, andavo a piedi dal tribunale alla stazione ferroviaria, quello che chiamano il microcentro di Buenos Aires, che era davvero impressionante la notte. La gente per le strade, a spasso. Ho parlato con moltissima gente. Incontravo ragazzi di 27-28 anni, dell’alta borghesia, che avevano viaggiato, e che mi dicevano: “Nessuno sa che sono gay. Nessuno lo immagina. Nessuno lo saprà mai”. Io rispondevo che mi sembrava impossibile. Ma loro mi assicuravano che era così.

D. Quando è stata abrogata la legge sull’omosessualità in Irlanda, nel ’93?

R. Sì, ma era dal 67 che non si verificavano denunce, che la polizia non interveniva. Il problema non era rappresentato dalla legge. Non c’erano state più vessazioni di sorta da allora.

D. Quali scrittori della tradizione letteraria inglese che hanno ambientato alcune loro opere in America Latina l’hanno influenzata? Mi viene in mente Graham Greene, anche se sono consapevole delle profonde differenze che vi separano. E forse anche Malcolm Lowry..

R. No, non loro. Il libro che avevo in mente era The Return of Eva Peron di V.S. Naipaul. Un lungo pezzo giornalistico sull’Argentina, uno scritto straordinario. Stupefacente. Ho anche conosciuto Borges. Ho trascorso tutta una giornata con lui e Maria Kodama a Dublino nel 1982. Borges era stato invitato dal governo irlandese in occasione del centenario della nascita di Joyce, ma la visita venne fatta coincidere con il Bloomsday, il 16 giugno. Poiché parlavo lo spagnolo mi chiesero di accompagnarlo. Allora dirigevo la rivista “In Dublin” e chiesi allo scrittore Francis Stuart di intervistare Borges. Io mi occupavo della registrazione. Abbiamo trascorso due giorni insieme, parlando di poesia. E qualche anno dopo, in Francia, ho conosciuto Bioy Casares. In Argentina il mio libro fu accolto e letto come una denuncia politica, come un attacco a Menem.Vendette moltissime copie.

Q. Il faro di Blackwater. Credo che sia il suo miglior libro. Mi pare che lei sia riuscito nell’impresa di assemblare i fili più importanti delle sue ossessioni di scrittore. Un luogo particolare legato all’infanzia, il tema dell’assenza, gli effetti provocati da questioni personali lasciate irrisolte, il senso di estraniazione dai genitori associato al desiderio di riconciliazione e infine ma non per questo meno importante il bisogno di narrare storie che includono dei personaggi gay, la loro sensibilità, quell’area di sentimenti umani così spesso trascurati o negati dai romanzieri, insieme con le sofferenze spesso associate a una siffatta condizione in una società ipocrita. Si deve essere sentito soddisfatto quando ha finito di scrivere il libro?

R. Non mi è costato alcuno sforzo. L’ho scritto molto velocemente. Avevo la struttura in mente sin dall’inizio. Scrissi la prima pagina e la lasciai lì per qualche tempo. E poi, mi trovavo a Barcellona, ad agosto, da solo e all’improvviso mi sono messo a scrivere il libro. Ho finito di scriverlo alla fine di febbraio, senza che vi fossi impegnato a tempo pieno. Scritto a mano. Il problema che ho dovuto affrontare mentre lo scrivevo era contrastare la banalità degli atti quotidiani: l’atto di fare il tè, aprire e chiudere la porta, andare a letto, alzarsi, la colazione, il pranzo, la cena. Stava diventando un incubo. A febbraio sono andato a Yaddo, che sta nello stato di New York. Una colonia per scrittori. A Yaddo ho scritto la parte più difficile dal punto di vista emotivo. La regola è che fai colazione, ricevi un pacchetto con il pranzo da portar via e poi non ti devi far vedere fino all’ora di cena. Ti trovi con tutta la giornata a disposizione. La sera era il momento della socialità, del relax, dell’interazione. Dopo colazione tornavo nella mia stanza ad affrontare i dettagli difficili della narrazione e poi mi presentavo a cena e avevo così modo di chiacchierare e ridere con tutti quei giovani americani, innocenti e idealisti e belli. Ero circondato e affascinato dalla bellezza. La distrazione ideale che mi permetteva il giorno dopo di riaffrontare la malattia di Declan.

D. Lei aveva già scritto in Storia della notte della sofferenza di chi muore per Aids, quindi non affrontava una terra incognita, in qualche modo…

R. Chi mi ha davvero aiutato è stato il figlio di un amico, un bambino di cinque anni. Era stato investito e aveva rischiato di morire. Si trovava ricoverato in ospedale, pieno di fratture, e io sono andato a trovarlo per mesi. Cercavo di divertirlo, di farlo ridere. Gli insegnavo lo spagnolo, gli raccontavo barzellette, scherzavamo sui medici e gli infermieri. Stavo con lui per circa mezz’ora. Mi ha aiutato molto a scrivere….

D. Mi ha colpito molto nel libro la messa in secondo piano dei personaggi eterosessuali, come se costituissero degli impacci nel confronto tra Helen e la madre e fossero soprattutto incapaci di affrontare l’impegno della cura.

R. E’ una questione importante. Le donne e i maschi omosessuali hanno in comune il bisogno di ricreare se stessi. Entrano in una stanza o si guardano allo specchio con una certa insicurezza. Hanno una storia da raccontare riguardo alla storia del loro senso del sé, che è una storia di invenzioni e insicurezze. E’ qualcosa che manca agli eterosessuali. Le loro, sono voci molto diverse. Quando Paul racconta la sua storia, è una storia che ha una sua urgenza. E una storia che nessun eterosessuale avrebbe potuto avere. A meno che non riguardasse una sua fuga dal campo della politica, diciamo: serbi, croati, qualcuno proveniente da un campo di prigionia. Un maschio eterosessuale nella pacifica società occidentale non ha una voce paragonabile a quella di Antigone, Medea, Elettra, che sono le voci che più ci colpiscono. Volevo ci fossero solo voci con una loro necessità, che dovevano essere preservate. L’altra cosa che feci fu acquistare a New York il primo atto delle Valchirie, con Placido Domingo. Ascoltarlo mi è servito molto a intensificare il dramma e a cancellare l’atto di preparare il tè. Scrivevo per venti minuti poi andavo a sedermi ad ascoltare Wagner. Non conoscevo il significato delle parole, ma la musica mi aiutava a rientrare nel dramma della situazione. Ciò dava il ritmo alla lingua che mi parlava ritornando al tavolo di lavoro, dicendomi: “Su, su, su, su…. Smettila di soffermarti sulle cazzate domestiche.”.

D. Era questa la sua paura?

R. Sì, che mi sarebbe sfuggito il nocciolo della cosa, nel fare il tè, nell’aprire e chiudere la porta, preparare la colazione, il pranzo. Un incubo, se tenti di trasmettere il concetto che quello di cui parli è il dramma di Elettra.

D. Avendo vissuto a lungo in Irlanda e essendoci tornato di recente per più di un anno, posso dire di avere indirettamente ritrovato nel libro i vistosi mutamenti nel costume verificatisi negli ultimi dieci anni. Mutamenti confermati anche di recente nel referendum promosso dalla Pro-Life Association per impedire ogni possibile legislazione che garantisca una forma anche limitata di aborto. Quali sono gli aspetti della nuova Irlanda che più la preoccupano?

R. Non ho molte critiche da fare per quello che è avvenuto perché quello che è avvenuto ci ha dato la piena occupazione o quasi. E questo è davvero molto importante per una società che vedeva emigrare i suoi giovani, specializzati e non, generazione dopo generazione, lasciandosi dietro una scia di dolore. Questa emigrazione, io ho avuto modo di conoscerla negli anni Ottanta, a Londra e a New York. Una cosa tristissima. Si stava ripetendo lo schema dell’Ottocento.

La piena occupazione fa la differenza. E’ ovvio che ci siano anche problemi. Gli irlandesi sono in difficoltà: gli piacciono i bambini neri, ma non amano gli adulti. Trovo questo disgustoso. Il razzismo ha origine molto in alto, è un razzismo di governo. Io non ho mai votato per un governo che abbia vinto un’elezione. Non riesco a capacitarmi come mai l’istruzione e i cambiamenti non abbiano portato a un diverso tipo di governo. Un governo di sinistra, anche solo per cinque anni! C’è molto egoismo e materialismo, ma preferisco il materialismo alla povertà.

Mi sta bene che la Chiesa abbia perso il suo potere. Non avrebbe mai dovuto esercitarlo. Quest’ultimo referendum lo conferma. Nonostante le prediche dei vescovi la domenica precedente il voto. Per quel che mi riguarda io non ho nulla in contrario a che l’Irlanda sia il più possibile simile a un paese scandinavo, perché la miseria di una volta avrà creato scrittori e musicisti ma ha causato anche tante sofferenze…

– 06/08/2002

Il faro di Blackwater

Il ritratto emozionante, spietato e tenero al tempo stesso, di un clan famigliare disgregato, sullo sfondo di un’Irlanda ancora selvaggia. Il giovane Declan chiede di passare gli ultimi giorni che l’Aids gli concederà nella casa dove ha trascorso la sua infanzia; qui si riuniscono la nonna, la madre e la sorella, che varie traversie e scelte diverse di vita hanno separato. La presenza di due amici di Declan, così diversi per mentalità dagli altri membri della famiglia, creerà all’inizio incomprensioni, problemi ed imbarazzo, ma finirà con lo sciogliere i nodi generati nella famiglia da rancori troppo a lungo covati.

– 01/04/2002

Riflessione sui sentimenti di una famiglia irlandese

Il faro di Blackwater di Colm Toibin, finalista al prestigioso Booker Prize, è un romanzo ambientato in Irlanda, terra natale dello scrittore, nei primi anni Novanta. Dora, Lily ed Helen – rispettivamente madre, figlia e nipote – sitrovano a convivere per alcuni giorni, nella casa della prima, a causa della malattia di Declan, fratello di Helen. E’ l’occasione per un dialogo che riporta al passato e a uno scavo nella memoria. Una intensa riflessione sui sentimenti e sulla famiglia. (r. car.)

– 21/05/2002

Famiglie d’Irlanda

La notizia inaspettata che il fratello Declan sta morendo di Aids costringe Helen, un’insegnante di Dublino, a ricucire relazioni familiari allentate da tempo. Si ritrovano così, a scambiarsi tenerezza e aspre verità, tre generazioni di donne: la protagonista e io narrante, sua madre Lily e la nonna Dora che accoglie nella sua casa sulla scogliera anche il nipote malato e due suoi amici.

– 30/04/2002

Il faro di Blackwater

Declan, malato di Aids, va a trascorrere con due amici alcuni giorni sullo sfondo di zaffiro di una scogliera irlandese, nella casa dove si trovano Dora, la figlia Lily e la nipote Helen, sorella di declan. Sei persone, sei personalità diverse che prima stridono e poi si incontrano nel ricordo e nella sofferenza. Evitando lo sciacallaggio sul tema dell’Aids, Toibin imbastisce un ritratto di famiglia di grande maturità nel quale gli elementi della tradizione irlandese e i dialoghi concorrono a disegnare una variazione struggente sui temi della solitudine e dell’amore. (gci)

Brevi estratti dalla rassegna stampa straniera

Il Faro di Blackwater fa rivivere quell’innocenza, e relativa eccitazione, riguardo alla promessa liberatoria di portare in luce i segreti, abbiano essi a che fare con la sessualità o con l’antico rancore verso la Mamma…Nella nuova Irlanda di Tóibín casa è là dove si guarisce. “New York Times”

Il faro di Blackwater è una coraggiosa affermazione, articolata con grande passione, della ricchezza di significato della vita umana, con tutte le sue imperfezioni e le sue miserie…Credo che tra vent’anni leggeremo e vivremo ancora con Il Faro di Blackwater. Non conosco altri romanzieri sotto i cinquanta che possano essere equiparati a Tóibín. E con questo, il suo quarto libro, la sua prosa si eleva a livelli di straordinaria bellezza. “The Independent on Sunday”

Il faro di Blackwater non é certo un’opera di piccolo respiro…Troppo intelligente e sottile per seguire le ovvie soluzioni di molti altri romanzi che hanno trattato questo argomento, egli usa le situazioni per tratteggiare magistralmente la strana, dualistica evoluzione – personale, domestica e politica – della società irlandese contemporanea…Tóibín costringe insieme idee divergenti, profondamente sentite, sull’etica, sulla proprietà e sull’essenza dell’essere irlandesi, certo – ma anche sull’umanità stessa…Il faro di Blackwater è un’opera matura, filosofica che si muove con stile tra dialogo, introspezione e narrazione oggettiva in un modo che ci ricorda Gita al faro di Virginia Woolf, cui il titolo fa chiaramente riferimento. La sua poetica malinconia…è onesta, sensibile e matura, e conferma il grande talento di Tóibín. Merita la vostra attenzione e molti applausi. “The Independent”

Ecco finalmente un romanzo che Tóibín tiene del tutto sotto controllo, al punto che persino i dialoghi divertenti servono a intensificare piuttosto che a disperdere la tensione che è alla base del suo scrivere. “The Times Literary Supplement”

Tóibín è uno scrittore parsimonioso, non sentimentale, con una profonda consapevolezza del senso di formalità che segue un grande dolore. Il suo ritratto di tre generazioni che si sforzano di accettare (e aver cura) le une delle altre è abilmente controbilanciato dalle formalità mediche e sociali del morire di AIDS, e il successo del romanzo sta nel suo modo di descrivere l’avventura quotidiana della perdita. “New Yorker”

Ciò che rende il romanzo ancora più doloroso è la sua completa verosimiglianza, l’accuratezza con cui cattura ciascuno dei personaggi, tra loro diversissimi, e il suo rifiuto, ugualmente convincente, di tradire la realtà per un lieto fine… Paradossalmente, è proprio questo che rende Il faro di Blackwater così rassicurante… la sua assidua fedeltà al mondo ordinario che rivela se stessa in quei momenti straordinariamente difficili descritti da Colm Tóibín con tanta bravura e sensibilità. “Elle”

– 18/09/1999

Lo shock del nuovo

La prima volta che vidi Colm Tóibín, stava cantando un’atroce canzone in catalano: “The Glens of Antrim“; eravamo tutti ubriachi. Lui era con una donna, la proprietaria di un nightclub di Trieste, e aveva tutta l’aria d’essere straniero. Oggi, con le luci che dal Tamigi si riflettono sul “Caffè Aroma” del Festival Hall, nessuno di noi è ubriaco – lui però ha ancora l’aspetto di uno spagnolo.

Ho riletto i suoi saggi, come Bad Blood, per i quali si trovò a passare la frontiera irlandese nel momento più tragico dei Troubles. Se ne stava in villaggi dove in ogni famiglia era morto qualcuno, parlava ai soldati britannici, agli Orangisti, agli uomini dell’IRA coi passamontagna. La copertina mostra un’immagine di lui mentre attraversa un paesaggio desolato e pericoloso. Dovunque egli sia – in Spagna, in Irlanda del nord, nel cuore di Londra – Tóibín si sente a casa grazie a quel modo un po’ azzardato che ha di osservare la gente, tipico di chi é straniero.

Colm Tóibín viene da Enniscorthy, una cittadina alle porte di Wexford. Suo padre, insegnante, scriveva di storia locale (fu lì che avvenne la rivolta del 1784), fondò il museo del posto e morì quando Colm aveva dodici anni. Quella perdita, insieme alla profonda consapevolezza che la storia può spiegare il presente ma non dovrebbe mai dirigerne il corso, segnano fortemente il suo lavoro. Leggere diviene un modo per rimediare alla realtà. “Sartre, Camus, Hemingway, tutti e tre ebbero un grande effetto su di me. Lo stesso vale per i film di Bergman. L’impatto con Sussurra e Grida – quando ero ancora studente – fu devastante. Bergman è presente in tutto ciò che faccio.”

Tóibín si diploma allo University College di Dublino (“L’università di Joyce” dice con il tono altezzoso dell’irlandese che ricorda agli scrittori inglesi che Joyce e Beckett vengono dall’Irlanda) e poi parte. “Il padre di Henry James portò la sua famiglia in Europa: pensava che i suoi figli non avrebbero potuto ricevere un’educazione dei sensi in America. Se solo avessi saputo che esisteva una cosa del genere me ne sarei andato quand’ero bambino: via dalle nuvole, dal cattolicesimo, dai rimproveri.”

A Barcellona insegna inglese. “Ho imparato male due lingue, lo spagnolo e il catalano, leggevo e mi ubriacavo tutte le volte che potevo. Era meraviglioso – droga, sesso e rock’n roll, solo che non ero tagliato per le droghe e non mi piaceva il rock’n roll. Dopo tre anni sono tornato a casa, istruito.”

Franco muore mentre Tóibín é in Spagna. È così che egli assiste alla transizione verso la democrazia – “Andavo a tutte le manifestazioni” – e ritorna poi in Irlanda per unirsi a una leggendaria generazione di giornalisti. “Volevamo essere come Joan Didion, Tom Wolfe. Ho imparato a essere un romanziere facendo giornalismo. Il giornalismo mi ha tirato fuori il veleno riguardo alle questioni che mi tormentano – l’IRA, il nazionalismo intellettuale, la chiesa, il governo conservatore. Non ho sentito il bisogno di esprimere la mia rabbia nei romanzi”.

Le ambientazioni delle sue opere narrative oscillano tra l’Irlanda e un altrove spagnoleggiante. Il suo primo romanzo è la Spagna (Sud), il secondo Wexford (The Heather Blazing), il terzo l’Argentina (Storia della notte). Con l’ultimo, Il faro di Blackwater, Toibin torna a Wexford, ma sempre con la stessa prospettiva da straniero. E scrive anche in luoghi stranieri. “Ho scritto Sud a Lisbona. C’era un rumore terribile per via di un festival di musica rock. Avevo pagato per la stanza così chiesi un tavolino da gioco, di quelli pieghevoli, e mi misi a scrivere nel bagno”.

E cos’è un romanzo irlandese? “Uno dei più grandi scrittori irlandesi è stato Henry James. Lui era spaventatissimo dall’Irlanda, ma suo nonno veniva dal Cavan [una delle tre contee settentrionali della Repubblica d’Irlanda, n.d.t.]. Erano esuli protestanti – il tipo di irlandese più irlandese che si possa trovare.” Hmm. A parte James, Tóibín è solo. Anche se ambientato in Argentina, Storia della notte è stato il primo romanzo irlandese sull’omosessualità maschile, e Il faro di Blackwater il primo ambientato in Irlanda. Tóibín sorvola sull’argomento. “In primo piano ci sono l’amore e la perdita. Sullo sfondo, invece, c’è l’Irlanda contemporanea, con la gente che vede darsi libertà mai avute prima, non solo riguardo all’omosessualità”.

E continua. Suo padre aveva analizzato l’impatto che lo sviluppo della rete ferroviaria aveva avuto sulla vita di provincia irlandese nel XIX secolo; Tóibín ha esercitato la sua esigente coscienza storica fino a portarla agli standard del New Journalism. La società che fa esperienza dell’amore e della perdita non è forse anch’essa oggetto dell’attenzione di Tóibín? Egli scrive dell’essere irlandesi con la stessa profondità di Roddy Doyle, ma in modo diverso: tratta della nuova classe media che si va affermando, quella delle superstrade e dei telefonini. Il suo lavoro fotografa – risultando anche molto divertente – il significato socio-emozionale degli oggetti. Drammatizza l’amore e la perdita attraverso due gruppi di persone – la classe media irlandese e la comunità gay – che sono radicalmente cambiati negli ultimi trent’anni. Non si può forse dire che Toibin, attraverso l’amore e la perdita, esplori l’impatto del cambiamento su questi gruppi e che contemporaneamente, proprio trattando di questi gruppi, egli esplori l’amore e la perdita?

“Probabilmente è così. Se c’è un punto di particolare interesse politico, quello è lo scontro tra credenze tradizionali e sistema economico aperto. Nuovi gadget elettronici, nuovi modi di vivere in una casa: cambiamenti che sono cominciati quando ero bambino e che hanno visto una forte accelerazione negli ultimi dieci anni. La credenza secondo cui si sente bussare due volte alla porta quando qualcuno sta per morire – ancora oggi la gente a casa crede a questo tipo di cose – e dall’altra parte il telefonino. È una società molto chiusa, in vent’anni ci siamo spostati dalle bussate alla porta ai computer a casa. Sì. Mi interessa l’effetto che tutto ciò ha sulla gente.”

Come mai la sua Irlanda è così diversa da quella di Doyle? “Tutti quelli che scrivono in Irlanda reinventano il luogo. Della mia generazione Dermot Bolger e Roddy Doyle hanno fatto sì che i loro mondi, che non erano mai stati considerati parte della cultura nazionale, siano diventati da un giorno all’altro cultura nazionale. Nel 1973 l’Irlanda è entrata a far parte della C.E.E., è uscito Birchwood di Banville, la coscienza irlandese ha smesso di voler essere cattolico-nazionalista e ha cominciato a voler essere urbanamente europea.”

Accanto alle avventure di Doyle, Tóibín mette in scena le vite private della classe media irlandese. Come scrisse sul poeta Durcan “Quello che succede all’interno delle famiglie irlandesi rimane così nascosto, così dolorosamente chiuso a chiave dentro ogni persona, che qualsiasi scrittore che tratti di dinamiche familiari si trova ad essere isolato.” Nel conversare, Tóibín è vivace come una mangusta, ma la sua prosa è famosa per le frasi piane. I dialoghi sono pieni di un umorismo veloce, sottotono. Un tempo scriveva poesie e adesso ha appena portato a termine un programma radiofonico sulla poesia contemporanea: “La poesia, e in particolare Elizabeth Bishop, mi hanno insegnato che più si sottrae al testo e più se ne aumenta la potenza.”

Conosce a fondo il mondo letterario di Londra, ma continua a trovare “l’inglesità” ridicolmente misteriosa (o così dice). Sta per andare a una festa. “Dovrei rimanere come sono?”, chiede. “O mettere una camicia bianca? Magari la camicia bianca, eh?” Dopo tutto lui è l’Henry James di Enniscorthy, anche se meno generoso con gli aggettivi. Invece de l’America-incontra-l’Europa, ci si ritrova con l’Irlanda-del-XIX-secolo-incontra-l’Irlanda-del-XX.

Entrambi i romanzieri si concentrano sulla comunicazione umana e sul suo fallimento. Nel nuovo romanzo di Tóibín, un faro fa da guardia alla reciproca scoperta di sé in persone costrette a stare insieme dall’amore per un giovane uomo che sta morendo di Aids. È il grande tema di Tóibín: come persone tra loro divise – etero e gay, figlie ferite e madri in carriera – cerchino di comprendersi e spesso non ci riescano, illuminate a tratti da sguardi lanciati al di sopra del mare scuro, alienante e pieno di perdite, che le separa. Naturalmente dovrebbe mettersi la camicia bianca.

– 30/04/2002

Romanticismo interiore

Colm Tóibín, scrittore irlandese che in negli ultimi anni sta conquistandosi una fama sempre più vasta, torna in questi giorni nelle librerie italiane con un nuovo lavoro dal titolo Il faro di Blackwater, per la terza volta (dopo Sud e Storia della notte) grazie all’editore Fazi. Lo scrittore parla di sé con la grande chiarezza che gli è propria, e alla quale deve un ulteriore successo nel suo Paese, quello come giornalista. Lasciando scoprire il suo duplice modo di intendere la scrittura: uno strumento straordinario per comprendere se stessi, e per raccontare il difficile compromesso tra l’affermazione di sé e il contesto – familiare e sociale – in cui si muove la condizione umana.

Nei suoi precedenti romanzi, ad esempio in Sud e Storia della notte, erano sempre presenti due linee parallele, quella pubblica – il tema sociale e politico – e quella privata – il tema familiare, affettivo, dell’accettazione di sé rispetto ai propri cari. Nel suo ultimo lavoro il piano personale è assolutamente privilegiato, non c’è più questo doppio carattere dei personaggi. Come mai questo abbandono dell’aspetto sociale?

Volevo che la linea del racconto rimanesse pulita. Se fosse un quadro, sarebbe un quadro di Mondrian o di Paul Klee. Qualunque discorso sulla politica o sulla storia avrebbe appesantito il libro. Ad esempio, portando il discorso a un livello tecnico, dove si potrebbe andare a mettere un discorso politico? Inoltre io non ho voluto flashback, anche se naturalmente ce ne sono alcuni, dovevano essercene. Volevo però mantenerne al minimo, e vivere nel presente e nelle voci vive dei personaggi. Se non fai questo, tu perdi il libro. Una questione di metodo, per non confondere le linee fra cosa è personale, cosa è politico, cosa è storia. È una problema tecnico, un tentativo di rendere il romanzo molto pulito e chiaro in termini temporali.

Il faro di Blackwater è un romanzo denso di intimismo, in cui la dinamica psicologica tra i protagonisti, costretti a confrontarsi a causa di un evento eccezionale e drammatico, affrontando così la difficoltà dei loro rapporti, mi ha fatto pensare al cinema di Bergman…

Assolutamente sì! Fra il 1973 e il 1980 andavo sempre al cinema e i film davvero importanti per me erano Cries and whispers (Sussurri e grida, ndr), Fanny & Alexander, Autumn sonata (Sinfonia d’autunno, ndr) – ricorda? – con Ingrid Bergman e Liv Ullman. C’è il paesaggio nordico, e la presenza del mare. Vedere i film di Bergman ha significato per me cercare di assimilare il suo mondo, e poi elaborare una cosa che è fosse mia. Si trattava di vedere cosa si poteva fare con questo materiale.

Mi incuriosirebbe conoscere il suo rapporto con la musica: a parte il riferimento esplicito iniziale, durante la descrizione della festa della protagonista Helen, cui partecipano musicisti professionisti e stimati, tutto il romanzo mi ha dato la sensazione di musicalità, con “piano”, “crescendo”, “presto”… Esiste questo rapporto, questa relazione tra il suo scrivere e la musica?

Sì, è assolutamente vero. Anzi, per questo romanzo posso fornire un riferimento specifico: il primo atto della Valchiria di Richard Wagner, che per caso avevo preso nella versione con Placido Domingo, comprata per curiosità. Ho osservato con attenzione il mondo in cui si svolge il dramma: un crescendo, che da “pianissimo” va ad intensificarsi, sale, sale, poi si piega e va di nuovo giù. Così ho cominciato ad usare questo andamento dinamico coscientemente all’interno del mio romanzo.

Per tornare ad un’analisi prettamente letteraria, io definirei questo romanzo un’opera “romantica”: non solo per l’atmosfera tipicamente nordica, ma anche per la presenza del mare che viene contemplato in senso non estetico ma “interiore”: Declan, uno dei protagonisti, giunto alla fine dei suoi giorni, va alla ricerca del mare per riflettere, per ritrovare il suo passato e quindi se stesso…

Uno dei problemi, quando si parla della classe medio bassa è: come fai a ottenere un’Elettra, un’Antigone, una Medea in questo mobilio povero, umile, in questi spazi ristretti? Anche qui è un problema tecnico: cosa fai? Prendi la casa e la sposti vicino al mare. Ottieni così il senso drammatico del vuoto.

Se una differenza dai romanzi precedenti è l’assenza dell’aspetto pubblico, una continuazione con la poetica precedente mi sembra evidenziarsi nei temi trattati: il problema morale – in questo caso la sessualità – e poi la malattia, la morte. Soprattutto il senso della perdita: esiste una relazione con i suoi tratti biografici, come la morte improvvisa di suo padre?

Può sembrare strana, ma è dopo aver scritto un libro che scopri quali siano le tue ossessioni. È strano, eppure è così. Non parti dalle tue angosce e dalle tue paure inserendole nel racconto deliberatamente; la cosa davvero curiosa è che sono loro che vengono da te, che ti si fanno incontro, sempre più, sempre più…

Cioè attraverso la scrittura si attua una sorta di analisi?

Sì, anche se non funziona come l’analisi, perché non ti aiuta. Dovrebbe essere liberatoria, ma non è così. Allo stesso tempo, però, tu scopri che cosa c’è in te.

Lei è anche un affermato giornalista. Il passaggio dalla realtà alla finzione che senso ha per lei: il romanzo è solo immaginazione?

È qualcosa di completamente differente, ad eccezione del fatto che il giornalismo ti aiuta a capire che c’è un pubblico, e che la prima persona è il lettore. Scrivere è come giocare a tennis: più lo fai, più diventi accurato e preciso. La differenza fra le due attività però è enorme. Nel romanzo tratti di spazi che sono propri del mondo interiore, così misterioso; ti capita di scrivere delle cose che sono estremamente lontane dal tuo sé consapevole, non sai mai fino in fondo cosa stai facendo, dove arriverai. E ogni singola parola la osservi, la scruti, la soppesi. Invece nel giornalismo devi dire le cose in quel preciso momento e con la massima chiarezza.

Alcuni suoi scritti, come The Irish famine, ma in verità anche nei romanzi come Sud o Storia della notte, hanno un aspetto politico molto importante: in Sud c’è la Spagna di Franco, in Storia della notte c’è il dramma dei desaparecidos argentini. Questo, oltre ad avere una forte valenza sociale, suona anche come una critica al silenzio di storici ed intellettuali rispetto a determinati fatti “scomodi” avvenuti un alcuni luoghi del mondo. Quale pensa sia la causa di questi silenzi? C’è una responsabilità degli intellettuali?

Considero questi silenzi molto drammatici. Scrittori e intellettuali, come cittadini di quei Paesi, sanno che sono silenzi che danneggiano soltanto. Penso però che il silenzio si possa esplorare, e che questo vuoto possa essere colmato dai romanzi. Io ammiro molto la Scandinavia, ma non produce molti romanzieri!

Ha di fronte a sé un ideale lettore cui si rivolge quando scrive una storia?

Più o meno. Direi non proprio di fronte a me, ma in fondo alla mia mente. Direi che si tratta di una donna di circa 50 anni, che vive in un paese di provincia, una persona curiosa, mentalmente aperta. Naturalmente, però, quando scrivo non ci sto a pensare, è una figura irreale, un’idea di fondo.

So che inizialmente scriveva poesie…

Sì, ma senza successo! Sebbene io legga tantissima poesia. Dedico ad essa tanta parte della mia attenzione.

In quella circostanza il suo lettore ideale sarà stato molto diverso rispetto a quello delle sue storie!

Non so, la poesia è così strana. Allora scrivevo per gli amici. Molte altre persone scrivevano poesie, e io mostravo le mie a quelle persone. Trovare interlocutori per la poesia è molto difficile: devono essere altri poeti!

Qualcuno, prendendo a prestito una definizione cinematografica, parla di una vera e propria “nouvelle vague” della letteratura irlandese, pensando a Roddy Doyle, Robert McLiam Wilson, William Trevor, Catherine Dunne, Seamus Heaney. Secondo lei, qual è la ragione di tanto fervore letterario in Irlanda?

C’è stata un’apertura dell’economia, e ciò ha avuto un effetto molto profondo sulla cultura, sotto ogni punto di vista, e soprattutto negli aspetti relazionali: da quello con il proprio corpo, al vestire, alle abitudini sessuali, all’amore, alla famiglia. Questo ha dato molto materiale agli scrittori, che sono andati ad indagare scavando in profondità in quello che stava succedendo. Un altro elemento importante è stato, negli anni Sessanta, l’introduzione dell’educazione pubblica: improvvisamente, i giovani hanno potuto pensare concretamente di diventare scrittore, medico, architetto; si sono aperte un’infinità di strade. Per le donne, però, non è stato altrettanto facile.

Si sente particolarmente vicino a qualcuno dei suoi colleghi irlandesi?

Abbiamo scritto un libro insieme io, Roddy Doyle, Jennifer Johnston, Joseph O’Connor e altri, dal titolo Finbar’s Hotel. Non è stata un’esperienza molto felice in realtà! Ci fecero una foto tutti insieme in un letto… Tu lavori da solo, e ti capita raramente di incontrare qualche altro collega scrittore. Magari è più facile incontrarlo in Francia, o in America piuttosto che in Irlanda. Quello dello scrittore è un ambiente in cui non ci sono moltissime occasioni di dialogo. Non ci sono nemici, non ci sono schieramenti opposti, non ci sono scuole o pub appositi per gli scrittori. Si potrebbe dire che ci si sente più liberi, ma in realtà ci si sente piuttosto soli.

In questa fase di particolare successo, quale è la direzione verso la quale si sta muovendo?

Sono a metà di un nuovo romanzo, ho cominciato per la prima volta a scrivere racconti, ho in testa un paio di romanzi. Non ho bisogno di nuove esperienze: per ora ne ho abbastanza!

– 24/05/2002

Davanti al mare

La famiglia. La famiglia e il dolore. La famiglia e l’identità. In questo formidabile romanzo introspettivo la famiglia è fatta di donne.

Helen, la figlia, asse narrativo primario, Lily, la madre, e Dora Devereux, la nonna. Gli uomini sono confinati ai margini perché sono morti, perché stanno morendo (Declan, il fratello di Helen, malato terminale di Aids), o perché vengono lasciati deliberatamente fuori (il marito di Helen). Le tre donne – tre generazioni diverse – si trovano nella casa della più anziana (Dora custodisce la solitaria dimora sulla scogliera con una severa e svaporante umoralità) rispondendo all’estremo appello della malattia di Declan. Helen, felicemente sposata con Hugh e madre di due bambini, è la prima a incontrare il fratello nell’ospedale di Dublino il quale con malinconica mitezza esprime il desiderio di passare qualche giorno nella casa della nonna, nella casa dell’infanzia, insieme a due amici, Larry e Paul, e alla madre.

Il compito di mettere insieme questa eterogenea compagnia è ancora una volta di Helen. E non è facile. L’omosessualità di Declan passa quasi in secondo piano. La vera novità è quella occasionale e forzata convivenza di anime che non si conoscono più o non si conoscono ancora. Paul e Larry sembrano quasi raddoppiare, triplicare l’immagine di Declan declinando un’etica della coesistenza affettiva che non è quella della famiglia, ma che neppure la nega. Se dapprima Lily e Dora li guardano con sospetto, poi trovano forme autonome di comunicazione. La vera complicazione viene dal lascito di malesseri e incomprensioni che la vita ha scavato fra le tre donne. E infatti il passato ritorna, ritornano le emozioni non dette, le aspettative disilluse. Lily vive una stagione di grande vitalità professionale. La nonna Dora gestisce la sua piccola follia con una sorta di feroce saggezza. Helen ha una posizione di rilievo nella scuola e nuovi affetti domestici che ritiene sicuri, saldi. Eppure, a confronto, queste tre generazioni di donne si infragiliscono, si feriscono. Mentre Declan si consuma, mentre si consumano le parole fino all’essenzialità muta dei gesti, mentre il paesaggio si consuma anch’esso sino a mostrare l’incombente, deserta, crepuscolare maestà del mare, riafforano le prime intese, persino certe tenerezze. Che non sappiamo che esito avranno, ma che sono emerse a promettere ciò che la mera forza dei legami di sangue non può più promettere.

Il faro di Blackwater è un’opera coraggiosa, un’opera compatta, severa. Sud e Storia della notte erano entrambi caratterizzati da una molteplicità di scenari (la Spagna e l’Irlanda nel primo, l’Argentina e la Spagna nel secondo) e di storie; qui la scena è tutta irlandese e incentrata sulla forza delle radici. Colm Tòibìn sa di cosa parla e sa trovare, grazie a una scrittura stratificata, modellata sugli spostamenti progressivi di affetti ed emozioni, il passo giusto verso la percezione dell’incertezza e della necessità di stare al mondo e nel mondo.

– 26/03/2002

intervista a Colm Toibin

Pulp

Maggio- Giugno 2002-05-27

Intervista a Colm Toibin, 26 marzo 2002

Quarto romanzo di Colm Tóibín, Il faro di Blackwater, (Fazi editore, 2002) e terzo fra quelli tradotti in Italia segna il ritorno dello scrittore a una storia irlandese, come nel suo primo romanzo The Heather Blazing, non ancora tradotto, e dopo Sud che ha come sfondo la Spagna franchista e Storia della notte ambientato nell’Argentina dei generali. The Heather Blazing era anche un riflessione sul processo che portò alla formazione dello stato irlandese moderno e all’uscita della condizione coloniale. Il personaggio centrale del Faro è Helen, un’Elettra moderna, in conflitto con la madre e ora impegnata a curare Declan, il fratello, ammalato di AIDS allo stadio terminale.

Il faro di Blackwater è legato per Helen e Declan, a un soggiorno forzato presso la nonna materna. Soggiorno che ha coinciso con la lunga malattia e la scomparsa del padre e che ha segnato, per Helen, l’inizio del processo di estraniazione dalla madre. Il desiderio di Declan di trascorrere quel che gli resta da vivere nella casa della nonna, circondato dall’affetto delle persone che ama, porterà le due donne a incontrarsi, confrontarsi, dare avvio a un chiarimento. Come molte delle opere più rappresentative e durevoli della letteratura irlandese moderna e contemporanea, da Joyce a MacLaverty (abbiamo in mente il suo Grace Notes, cui questo romanzo in particolare rimanda), le opere di Tóibín sono costruite intorno a una o più assenze, la cui analisi si impone pressante in un dato momento per dare senso o salvare un’esistenza. Quella della madre dalla vita di Helen, quella del fratello dalla vita dei suoi cari che non ne conoscono le pulsioni affettive, quella del marito e dei figli di Helen e, in genere dei maschi eterosessuali, dall’ultima fase in cui si cura il dolore. Sono le donne e gli amici gay di Declan ad assistere il malato. Vi è nel romanzo un anelito fortissimo a dare consistenza a dei luoghi, la cui permanenza sembrerebbe garanzia stabile della memoria se non fossero, quei luoghi, essi stessi scomparsi – il faro del titolo, parte della costa – o minacciati dal processo di erosione del mare.

E’, questo, il miglior romanzo di Colm Tóibín, selezionato nel 1999 per il Booker Prize. Tóibín si afferma qui come una delle voci più libere e lucide della narrativa irlandese contemporanea. Lo scrittore affronta e maneggia con estrema perizia temi altamente sensibili, quali l’amore omosessuale e la sofferenza ostracizzata dei malati di AIDS, in una società, quella irlandese, che ha considerato l’omosessualità un reato fino a pochi decenni fa, che ha introdotto il divorzio nel 1993 e che non riconosce alle donne il diritto all’interruzione della gravidanza neppure in caso di stupro.

Riesce a fare questo, lo scrittore, in virtù di una sensibilità affinatasi in una ricerca coerente che lo ha portato ad affrontare parte degli stessi temi in Sud e in Storia della notte, con esiti che erano già allora notevoli e che si può dire abbiano preparato e reso possibile quest’ultima prova. Impresa che non sarebbe stata realizzabile se l’opera di Tóibín non fosse sostenuta da una padronanza del mezzo linguistico che è straordinaria anche per gli standard già alti della letteratura irlandese in lingua inglese. Una misurata felicità espressiva, trasposta con mano sicura dalla traduttrice, che si coniuga efficacemente con quel tipo di perspicacia che sola dà accesso alla conoscenza delle dinamiche dei rapporti e delle loro motivazioni profonde.

Abbiamo incontrato Tóibín il 26 marzo scorso a Roma.

Cominciamo dal titolo del suo romanzo. Il faro di Blackwater, che troviamo menzionato anche in un suo precedente romanzo, Sud, rimanda ad altri luoghi della contea di Wexford che hanno, mi pare un importanza particolare. Che parte gioca questo paesaggio negli anni della sua formazione?

Tre dei miei nonni sono nati a Enniscorthy, e una delle mie nonne vi si trasferì per lavoro. Anche i miei genitori sono nati lì. Ogni parte della città è un luogo fondamentale del mio immaginario. Ricompare nei miei sogni di continuo. D’estate, andavamo in una parte remota della costa, che è davvero difficile da raggiungere. Le scogliere rendono impervia la discesa alla spiaggia. Voglio dire che la gente non ci va la domenica.Un luogo in cui i miei genitori trascorrevano le vacanze estive da giovani. Ho un gran numero di fotografie che li ritraggono insieme in quei luoghi. Poi presero in affitto una casa, cosa non costosissima – mio padre faceva l’insegnante – e continuarono a farlo fino alla morte di mio padre. Avevo dodici anni. Non ci siamo mai più tornati da allora. Il mio padrino, che era un cugino di mio padre, vi si rifugiò dopo essere andato in pensione. E la sua casa precipitò in mare. E’ accaduto davvero. E’ rimasta in piedi la parete posteriore. La casa del romanzo è la casa che mia zia prese in affitto per una sola estate, credo. Ma nonostante questo, ricordo benissimo le camere – è la casa della nonna nel romanzo. Mentre la casa dove Helen cresce è la casa in cui sono cresciuto io. La luce, le stanza, gli interruttori, tutto… il paesaggio del romanzo, è quel paesaggio. Non ho inventato i toponimi, anche se Cush non compare nelle carte geografiche. Questo è il nome che la gente del luogo usa.

Siamo nella contea di Wexford e mi viene di pensare alla poesia di Derek Mahon, “Un capanno abbandonato nella contea di Wexford”, che può definirsi una delle più straordinarie riflessioni sulla storia irlandese. IN questo suo ultimo romanzo, la riflessione sulla storia irlandese è lasciata fuori, mentre in quelli precedenti, Sud, e The Heather Blazing, non ancora tradotto in italiano, essa gioca un ruolo centralissimo.

In questo libro, la storia è stata lasciata fuori quasi deliberatamente. Perché ero assillato dalla preoccupazione che stavo cominciando a usarla come un espediente, come un vecchio attrezzo teatrale. Ho pensato che sarebbe stato meglio lavorare più intensamente sui personaggi. M’interessava scrivere un romanzo privato, cosa molto difficile in Irlanda, un romanzo di costume o commedia. Perché l’Irlanda rimane uno dei luoghi in cui la vita privata è profondamente influenzata da quella pubblica, in cui la formulazione di una nuova legge ha delle ripercussioni pesanti sulla vita della gente e ho visto la stessa cosa accadere in Spagna. Ho vissuto a Barcellona dal 1975 al 1978. Arrivai a settembre e Franco morì a novembre. E prima che ripartissi c’erano state libere elezioni, un referendum costituzionale, le elezioni in Catalogna. La cosa straordinaria era che ciò che accadeva nelle alte sfere della politica si ripercuoteva sul modo di camminare della gente per le strade.

Mio nonno ha partecipato alla guerra di indipendenza e mio zio, che è morto solo nel ‘95 e con cui ho avuto un rapporto strettissimo, partecipò sia alla guerra di indipendenza sia alla guerra civile. Ho avuto familiari implicati dunque nell’incendio che distrugge la casa padronale nel Sud e questo episodio viene analizzato più in profondità in The Heather Blazing. Io provengo da luoghi in cui la gente fu coinvolta nella creazione del nuovo stato. I miei genitori erano nel partito del Fianna Fail.

Q. E dunque Katherine Proctor la protagonista del romanzo Sud, si riferisce a fatti che realmente accaddero alla sua famiglia…

R. Proprio così, si quei fatti accaddero in quel particolare contesto.

Q. La Spagna dunque presenta tratti affini con l’Irlanda, avendo avuto una sanguinosa guerra civile…

R. Sì, certo. Quando andai in Spagna per la prima volta, e io non mi ci recavo per ragioni politiche, quello che stava accadendo era un rivolgimento politico. Il romanzo Sud è in qualche misura autobiografico perché parla di qualcuno che scappa dall’Irlanda e in un certo senso ripiomba in un’altra Irlanda. Parecchio più colorata e interessante, ma nondimeno molto politicizzata. Il nazionalismo catalano era qualcosa che trovavo familiare.

Q. Il suo romanzo è anche molto più di questo. Inizia infatti con il riconoscimento di un vuoto, di un’assenza. E’ quello che Catherine pensa all’inizio del libro. E’ una caratteristica di molti dei suoi libri. Ma mi pare sia anche una caratteristica di molti altri romanzi irlandesi, Joyce compreso.

R. Si penso che sia molto difficile scrivere un romanzo irlandese che abbia in un qualsiasi momento del suo sviluppo una famiglia felice. Me ne viene in mente uno, Il vicario di Wakefield di Oliver Goldsmith, ma quella famiglia non resiste molto, è distrutta quasi subito. Prendiamo l’Ulisse di Joyce: il padre di Bloom muore suicida, la moglie lo tradisce, il figlio è morto bambino…

Q. La madre di Stephen è appena morta …

R. Appunto. Abbiamo sempre questa sensazione di potenti fantasmatiche assenze. Non saprei spiegare perché… Qualcosa di simile lo ritroviamo nelle canzoni. Direi che è nell’atmosfera o forse dipende dal fatto che la gente conduceva delle esistenze fortemente deludenti, largamente irrealizzate. Almeno fino a poco tempo fa. Ma il ricordo persiste. Vite interrotte bruscamente da morti oscure. Non qualcuno che vive godendosi la vita e che muore come muoiono i fiori, naturalmente. Interrotta, prima del tempo, tradendo le speranze. La persistenza della morte e dei morti. Non solo a causa della povertà ma anche per ragioni storiche. Un numero incredibili di storie non finite, irredente.

Q. Ho solo una critica da fare a proposito di Sud. Katherine pretende di averla fatta finita con la storia e con il passato, mentre la sua storia è così fortemente intrecciata alla Storia. Sembra anche ignorare i fatti più eclatanti che la riguardano: sembra non sapere niente della distruzione della casa di suo padre, per esempio. Lei crede che sia verosimile che la figlia colta di una famiglia protestante, appartenente alla classe dominante, trascuri un fatto così rilevante nella vita della sua famiglia?

R. Lei sa che è accaduto, ma è qualcosa che non le interessa. Del passato non si cura. Vuole andarsene via. Il fatto che lei lo neghi è essenziale per me. La capacità di rinnegare un fatto importantissimo. E’ come la madre di Declan rispetto alla sessualità del figlio o come la madre di Richard in Storia della notte.

Q. Un’ultima domanda sul Sud. All’inizio, mi pareva che il fatto che Katherine fosse un’artista rendesse più verosimile la sua fuga dall’Irlanda negli anni cinquanta. Ma poi mi sono reso conto che la pittura non costituisce la giustificazione di un comportamento. Che sia insomma legata a una necessità esistenziale. Ho ragione?

R. Mi interessa il fatto che sia cattiva. Quello che mi interessava era indagare i risultati di una cattiva azione. Non mi pare ci siano molti romanzi che trattino della cattiveria, voglio dire: non il male assoluto, ma solo qualcuno che a un certo punto decide di fare a bella posta qualcosa di sbagliato. Qualcosa che ho ritrovato in Sartre, ad esempio. Mi interessa molto questo.

Q. Dal momento che cita Sartre le vorrei chiedere se ci sono in Irlanda e in Europa scrittori che hanno influenzato il suo lavoro specialmente agli esordi. Camus, per esempio?

R. O sì, Lo straniero di Camus, e Hemingway. E mentre scrivevo Sud, leggevo Vis Naipaul e Nadine Gordimer.

Q. Forse per il fatto che molti di loro hanno a che fare con paesi che avevano una cattiva coscienza?

R. Questo è certamente vero, per quanto riguarda la società. ma devo anche dire che quello che mi attirava allora era una questione strutturale. I forti personaggi centrali della Gordimer, Burger’s Daughter o The Late Bourgeois World.

Q. Parliamo adesso del suo secondo romanzo, Storia della notte. Perché lo ha ambientato in Argentina? E’ la storia del paese che l’ha attratta o le è solo capitato di viverci per qualche ragione?

R. Ci sono capitato per caso. Ero allora direttore del principale settimanale di cronaca, “Magill”. Venni licenziato e ricevetti una sostanziosa buonuscita. Avevo trent’anni. E decisi di partire per l’America del Sud. Ho visitato il Brasile, il Perù, la Bolivia. Il padre di un mio amico aveva una grande casa fuori Buenos Aires e mi invitò a stare da lui. Quando arrivai a Buenos Aires, si stava celebrando il processo ai generali e dal momento che avevo una tessera da giornalista mi recai ad assistere al processo ottenendo un accreditamento. Così, la mattina andavo in tribunale e la sera ritornavo a questa bella casa nei sobborghi. Il padre del mio amico era un petroliere. Non ci crederà, ma io, con la vita che facevo, non avevo mai incontrato prima un uomo d’affari. Non avevo mai incontrato qualcuno che viveva per il denaro, in un mondo di contrattazioni, fax. Tutti i suoi amici erano americani che lavoravano nel campo del petrolio. Il fine settimana, andavamo in barca. E per il fatto che la mia lingua era l’inglese, la gente riteneva che fossi uno di loro. E non immaginavano con quanta attenzione li stessi osservando. Poi al mio ritorno in Europa ho scritto la storia del processo, come pezzo giornalistico. Non mi passava per la mente di scrivere un romanzo. Qualche tempo dopo, un agente letterario a Londra mi chiamò e mi disse che la rivista “Esquire” cercava qualcuno che parlava spagnolo e che fosse disposto ad andare in Argentina per scrivere la storia di Maradona. Io accettai l’offerta e ripartii per l’Argentina. Una settimana di tempo senza sapere nulla di calcio e senza contatti. Prima che inventassero il telefonino. Ero molto teso, il fuso orario, la mancanza di sonno, la ricerca delle persone. Mentre mi trovavo così sballottato, mi si presentò la storia del romanzo. Quasi nella sua interezza. Ricordo che tutto cominciò vedendo in televisione qualcuno che accusava Menem di averlo fatto gambizzare. Avevo anche nello stesso periodo abbozzato un romanzo su uno del gruppo di Bioy Casares e Borges il quale aveva un appartamento coi sigilli perché c’era una disputa sull’eredità. Un tentativo fallito ma che poi ho riutilizzato in parte.

Q. Ho riletto il libro per questa intervista e la mia lettura è stata condizionata dai fatti recenti, la bancarotta economica del paese che conferma la corruzione che lei ha così ben rappresentato nel suo libro…

R. Era già chiarissima allora.

Q. Ma le deve essere costato tanto in termini di ricerche preliminari.

R. Al contrario, mi bastò telefonare alla rivista specialistica “Oil International” chiedendo che mi indicassero l’esperto dell’industria petrolifera latinoamericana. Mi fu dato un numero, telefonai spiegando di essere un romanziere e chiesi in che modo funzionasse la corruzione nel campo del petrolio in Argentina. Mi fu detto che si faceva tramite false fatturazioni. Non c’erano controlli di alcun genere.

Q. Naturalmente il libro non è un pamphlet politico. E’ la storia di Richard, un giovane omosessuale, che come tanti altri gay all’epoca doveva nascondere la sua sessualità, provare vergogna. Vi è anche il tema della identità divisa, essendo Richard il figlio di una coppia mista, argentino il padre, inglese la madre. C’è una relazione tra la notte della democrazia che affligge il paese e la notte dei sentimenti e delle pulsioni negate?

R. Non mi interessava una storia ambientata a New York negli anni della liberazione sessuale. Mi interessavano i luoghi oscuri che circondano la sessualità di un giovane e i luoghi oscuri che circondavano una società che usciva dal fascismo e dalla dittatura e che si avviava verso la democrazia. E la sottile interconnessione dei due mondi. La poneva in prospettiva entro la mia stessa esperienza nel vedere un Irlanda che usciva dal diciannovesimo secolo con un ritardo di circa settant’anni e nell’osservarne il mutamento. So di che cosa sto parlando. Non è stato difficile cogliere la questione argentina. E un’altra cosa fondamentale:

dal momento che.le udienze del tribunale finivano molto tardi, a notte inoltrata, andavo a piedi dal tribunale alla stazione ferroviaria, quello che chiamano il micro centro di Buenos Aires. Impressionante la notte. La gente per le strade, a spasso. Ho parlato con moltissima gente. Incontravo ragazzi di 27-28 anni dell’alta borghesia, che avevano viaggiato che mi dicevano: “Nessuno sa che sono gay. Nessuno lo immagina. Nessuno lo saprà mai”. Io rispondevo che mi sembrava impossibile. Ma loro mi assicuravano che era così.

Q. Quando è stata abrogata la legge sull’omosessualità in Irlanda, nel ’93?

R. Sì, ma era dal 67 che non si verificavano denunce, che la polizia non interveniva. Il problema non era rappresentato dalla legge. Non c’erano state più vessazioni di sorta da allora.

Q. Quali scrittori della tradizione letteraria inglese che hanno ambientato alcune loro opere in America Latina l’hanno influenzata? Mi viene in mente Graham Greene, anche se sono consapevole delle profonde differenze che vi separano. E forse anche Malcolm Lowry..

R. No, non loro. Il libro che avevo in mente era The Return of Eva Peron di V.S. Naipaul. Un lungo pezzo giornalistico sull’Argentina , uno scritto straordinario. Stupefacente. Ho anche conosciuto Borges. Ho trascorso tutta una giornata con lui e Maria Codama a Dublino nel 1982. Borges era stato invitato dal governo irlandese in occasione del centenario della nascita di Joyce, ma la visita venne fatta coincidere con il Bloomsday, il 16 giugno. Poiché parlavo lo spagnolo mi chiesero di accompagnarlo. E allora dirigevo la rivista “In Dublin” e chiesi allo scrittore Francis Stuart di intervistare Borges. Io mi occupavo della registrazione. Abbiamo trascorso due giorni insieme, parlando di poesia. E qualche anno dopo, in Francia, ho conosciuto Bioy Casares. In Argentina il mio libro fu accolto e letto come una denuncia politica, come un attacco a Menem.Vendette moltissime copie.

Q. Il faro di Blackwater. Credo che sia il suo miglior libro. Mi pare che lei sia riuscito nell’impresa di assemblare i fili più importanti delle sue ossessioni di scrittore. Un luogo particolare legato all’infanzia, il tema dell’assenza, gli effetti provocati da questioni personali lasciate irrisolte, il senso di estraniazione dai genitori associato al desiderio di riconciliazione e infine ma non per questo meno importante il bisogno di narrare storie che includono dei personaggi gay, la loro sensibilità, quell’area di sentimenti umani così spesso trascurati o negati dai romanzieri, insieme con le sofferenze spesso associate a una tale condizione in una società ipocrita. Si deve essere sentito soddisfatto quando ha finito di scrivere il libro?

R. Non mi è costato alcuno sforzo. L’ho scritto molto velocemente. Avevo la struttura in mente sin dall’inizio. Scrissi la prima pagina e la lasciai lì per qualche tempo. E poi, mi trovavo a Barcellona, ad agosto, da solo e all’improvviso mi sono messo a scrivere il libro. Ho finito di scriverlo alla fine di febbraio, senza che vi fossi impegnato a tempo pieno. Scritto a mano. Il problema che ho dovuto affrontare mentre lo scrivevo era contrastare la banalità degli atti quotidiani: l’atto di fare il tè, l’aprirsi e chiudersi delle porte, andare a letto, alzarsi, la colazione, il pranzo, la cena. Stava diventando un incubo. A febbraio sono andato a Yaddo, che sta nello stato di New York. Una colonia per scrittori. A Yaddo ho scritto la parte più difficile dal punto di vista emotivo. La regola è che fai colazione, ricevi un pacchetto con il pranzo dentro da portar via e poi non ti devi far vedere fino all’ora di cena. Ti trovi con tutta la giornata a disposizione. La sera era il momento della socialità, del relax, dell’interazione. Dopo colazione tornavo nella mia stanza ad affrontare i dettagli difficili della narrazione e poi mi presentavo a cena e a ridere con tutti quei giovani americani, innocenti e idealisti e belli. Ero circondato e affascinato dalla bellezza. La distrazione ideale che mi permetteva il giorno dopo di riaffrontare la malattia di Declan.

Q. Lei aveva già scritto in Storia della notte della sofferenza di chi muore per AIDS, quindi non affrontava una terra incognita, in qualche modo…

R. Il figlio di un mio amico, un bambino di cinque anni era stato investito e aveva rischiato di morire. Si trovava ricoverato in ospedale, pieno di fratture, e io sono andato a trovarlo per mesi e lo facevo ridere. Gli insegnavo lo spagnolo, gli raccontavo barzellette, scherzi sui medici e gli infermieri. Stavo con lui per circa mezz’ora. Mi ha aiutato molto a scrivere….

Q. Mi ha colpito molto nel libro la messa in secondo piano dei personaggi eterosessuali, come se costituissero degli impacci nel confronto tra Helen e la madre e fossero soprattutto incapaci di affrontare l’impegno della cura.

R. E’ una questione importante. Le donne e i maschi omosessuali hanno in comune il bisogno di ricreare se stessi. Entrano in una stanza o si guardano allo specchio con una certa insicurezza. Hanno una storia da raccontare riguardo alla storia del loro senso del sé che è una storia di invenzioni e insicurezze. E’ qualcosa che manca agli eterosessuali. Le loro sono voci molto diverse. Quando Paul racconta la sua storia, è una storia che ha una sua urgenza. E una storia che nessun eterosessuale avrebbe potuto avere. A meno che non riguardasse una sua fuga dal campo della politica, serbi croati, qualcuno proveniente da un campo di prigionia. Un maschio eterosessuale nella pacifica società occidentale non ha una voce paragonabile a quella di Antigone, Medea, Elettra che sono le voci che più ci colpiscono. Volevo ci fossero solo voci con una loro necessità, che dovevano essere mantenute. L’altra cosa che feci fu acquistare a New York il primo atto delle Valchirie, con Placido Domingo. Mi sembrava strano che Domingo facesse Wagner. Poi ho scoperto che è un grande tenore wagneriano. Ascoltarlo mi servì molto a intensificare il dramma e a cancellare l’atto di preparare il tè. Scrivevo per venti minuti poi andavo a sedermi ad ascoltare Wagner. Non conoscevo il significato delle parole, ma mi aiutava a rientrare nel dramma della situazione. Che dava il ritmo alla lingua che mi parlava ritornando al tavolo di lavoro, dicendomi: “Su, su, su, su…. Smettile di soffermarti sulle cazzate domestiche.”.

Q. Questa era la sua paura?

R. Sì che l’avrei mancato nel fare il tè, nell’aprire e chiudere la porta, preparare la colazione, il pranzo.. Un incubo, se tenti di trasmettere il concetto che questa di cui parla è Elettra.

Q. Avendo vissuto a lungo in Irlanda e essendoci tornato di recente per più di un anno, posso dire di avere indirettamente ritrovato nel libro, i vistosi mutamenti nei costumi, che abbiamo visti confermati anche di recente nel referendum promosso dalla Pro-Life Association per impedire ogni possibile legislazione che garantisca una forma anche limitata di aborto. Quali sono gli aspetti della nuova Irlanda che più la preoccupano?

R. Non ho molte critiche da fare per quello che è avvenuto perché quello che è avvenuto ci ha dato la piena occupazione o quasi. E questo è davvero molto importante per una società che vedeva i suoi giovani specializzati e non emigrare generazione dopo generazione lasciandosi dietro una scia di dolore. Io l’ho conosciuta negli anni Ottanta, a Londra e a New York. Ed era molto triste. Si stava ripetendo lo schema dell’Ottocento. E il fatto che ci sia la piena occupazione fa la differenza. E’ ovvio che ci siano anche problemi. Gli irlandesi sono in difficoltà, gli piacciono i bambini neri, ma non amano gli adulti. Lo trovo disgustoso. Il razzismo ha origine molto in alto, è un razzismo di governo. Io non ho mai votato per un governo che abbia vinto un’elezione. Non riesco a capacitarmi come mai l’istruzione e i cambiamento non abbiano portato a un diverso tipo di governo. Anche solo per cinque anni un governo di sinistra. C’è molto egoismo e materialismo, ma preferisco il materialismo alla povertà. Che la Chiesa abbia perso il suo potere mi sta bene. Non avrebbe mai dovuto esercitarlo. Quest’ultimo referendum lo conferma.Nonostante le prediche dei vescovi la domenica precedente il voto. Per quel che mi riguarda io non ho nulla in contrario a che l’Irlanda sia il più possibile simile a un paese scandinavo perché la miseria di una volta, che forse ha creato scrittori e musicisti ha causata una tale sofferenza…

Q. A che cosa sta lavorando?

R. Sto scrivendo un libro su Henry James, gli ultimi cinque anni dell’Ottocento.

– 21/04/2002

Il cuore batte forte in Irlanda terra di straordinari narratori