I morti sono reali. L’immaginazione di Hilary Mantel – Quinta parte

• Il blog di Fazi Editore

In occasione dell’uscita del romanzo di Hilary Mantel La storia segreta della rivoluzione, pubblichiamo la traduzione della quinta e ultima parte dell’articolo di Larissa Macfarquhar apparso sul «New Yorker» il 15 ottobre 2012 con il titolo The Dead are real.

Una delle cose che lei ha sempre trovato interessanti della storia di Enrico è la grande importanza attribuita alle donne. Niente mogli, niente storia. Uno dei vantaggi di Cromwell a corte era che lui non sottovalutava le donne – né la loro utilità in quanto informatrici né la loro scaltrezza in quanto nemiche.

«Cromwell, voi non parlate con loro, vero? Insomma, quali sarebbero gli argomenti?».

Questo è stato sempre un problema nella narrativa storica, volendo attenersi alle fonti ufficiali: non c’erano molte informazioni sulle donne, in generale, ma se scrivevi un romanzo senza di loro sembrava sbilanciato. Nella prima bozza di La storia segreta della rivoluzione, aveva scritto soprattutto di uomini, ma anni dopo, quando un editore venne a sapere della sua esistenza e volle pubblicarlo, sviluppò le donne. L’assenza di fatti non sembrava più un problema tanto grave come era sembrato in precedenza: ora che era una vera romanziera, era abituata a mettere i pensieri in testa alla gente. Ma era bloccata dalla credibilità – non sopportava i sentimentalismi sul mito femminista. «C’è stato un periodo in cui, sbirciando nella narrativa storica per donne, mi sembrava di non trovare nulla che non riguardasse donne ordinarie, che casualmente conoscevano alla perfezione le erbe», dice. «O il fascino della figura della strega».

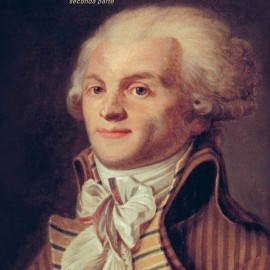

Lei non crede nell’inventare grandezza e importanza dove esse non esistono. Per questo le piace la narrativa storica: sente di poter scrivere della grandezza solo nei momenti storici che si sono già dimostrati maturi perché questa prosperasse. Crede che non ci siano grandi personaggi senza una grande epoca; i tempi mediocri danno vita a gente mediocre (del tipo – sciocco, limitato, disperato – che abita i romanzi moderni). Se Robespierre avesse vissuto la sua vita ad Arras, è convinta, avrebbe fatto la fine di uno dei suoi personaggi in Every Day Is Mother Day: pochi soldi, intrappolato in un matrimonio fallimentare, frustrato al lavoro e distrutto dal disprezzo di se stesso.

Wolf Hall parla di politica, ma è anche un inno all’Inghilterra. Prima di cominciare, non si sentiva una scrittrice inglese; l’Inghilterra, per lei, era la parte meridionale del paese – la parte protestante, verde e piacevole. Qualunque cosa fosse l’Inghilterra, lei non la conosceva; non le apparteneva. Ma poi qualcosa si mosse, qualcosa si allentò, e lei si allontanò a falcate dal suo passato per piantare la sua bandiera proprio al centro dell’Englishness – perché niente, pensava, poteva essere più fondamentale per l’identità inglese che il regno di Enrico VIII e l’arrivo della Bibbia in inglese. Thomas Cromwell aveva dimostrato agli inglesi come riconoscersi: nel 1538, ordinò alle parrocchie di tenere dei registri di battesimi, matrimoni e sepolture. E ora lei, scrivendo di Cromwell, avrebbe fornito un altro documento della consapevolezza inglese. Sarebbe stato politico, ma anche mitologico, dato che l’Englishness ha componenti equivalenti di entrambi.

Alcuni sostengono che i Tudor travalichino questa storia di sangue e di demoni: discenderebbero da Bruto attraverso la linea di Costantino, il figlio di sant’Elena, un britanno. Nipote di Costantino era Artù, l’inclito re dei britanni, che sposò addirittura tre donne, tutt’e tre di nome Ginevra, e la cui tomba si trova a Glastonbury. Dovete capire però che non è morto davvero, sta soltanto attendendo che torni la sua ora.

La voce mitologica, come quella eroica, è una voce che lei sente di poter usare liberamente solo quando scrive del passato. Il gigante O’Brien, che scrisse prima di sentirsi inglese, è quasi interamente scritto in questa voce – è un inno all’Irlanda. Prima di scrivere Wolf Hall, amava questo libro più di tutti. Prima di cominciare a scriverlo, aveva in testa qualcosa di completamente diverso – un grande, pulsante romanzo storico realista, farcito di ricerca, focalizzato su John Hunter, un famoso chirurgo del diciottesimo secolo. Il gigante, costruito su un enorme uomo irlandese del quale non si sapeva quasi nulla, sarebbe stato un personaggio minore. Ma quando iniziò a scrivere, si trasformò in una favola. Spesso, lei vede i suoi libri, da una prospettiva cinematografica, ma questo lo udì dall’inizio alla fine, sotto forma di voci, e mentre scriveva le sembrava di cantare.

Era un pianto funebre: era questo tipo di canto. Da bambina, aveva prozie e prozii che si ricordavano l’Irlanda, ma quando aveva dieci anni erano già tutti morti e la consapevolezza del suo essere irlandese sfumò. Poi, da adulta, ricominciò a pensarci, a porsi domande sulla lingua dimenticata, e sulla gente dimenticata: pensava a come, quando i fratelli della sua bisnonna erano andati in America, di loro non si era saputo più nulla, perché nessuno sapeva scrivere e comunque nessuno avrebbe saputo leggere le loro lettere, anche se fossero arrivate; e a come in Irlanda non ci fosse stato nessun Thomas Cromwell a imporre registri alle parrocchie, quindi chi poteva dire anche solo che fossero esistiti? Era consapevole di una componente in un certo modo obsoleta nella nostalgia celtica, ma lei l’avvertiva comunque – un senso di lutto.

«Vi racconto cosa ha detto quella donna in piedi su una gamba sola? Ve lo racconto? Ha detto: “Vedo che andate incontro alla distruzione, alla distruzione totale: non uno di voi lascerà questa casa, non uno lascerà traccia, se non le briciole che si porteranno via gli uccelli impigliate nelle zampe”».

Un anno fa, lei e Gerald si sono stabiliti in un luogo molto inglese – Budleigh Salterton, un piccolo villaggio sulla costa del Devon che lei aveva visitato per la prima volta a sedici anni. Allora le era sembrato un paradiso – era la prima volta che attraversava un prato pieno di fiori di campo che arrivavano al ginocchio – e aveva deciso che un giorno avrebbe abitato lì. Il villaggio segue una scogliera scoscesa e continua lungo una spiaggia di acciottolato dove si trova una fila di cabine di legno dai colori sgargianti; ha dei cottage bianchi con i tetti di paglia e giardini fioriti all’inglese che dilagano, e una strada centrale con negozietti che vendono tazze da tè e pizzo antico e crema West Country. Nel villaggio non succede praticamente nulla, cosa che a lei piace. Della sua popolazione di cinquemila abitanti, un’ampia percentuale supera i settanta, quindi è un bel posto per invecchiare. Lei non ha intenzione di trasferirsi più.

Lei e Gerald vivono in un appartamento in un palazzo che una volta era un albergo, e dalla sua finestra si vede il mare. Alle pareti ci sono riproduzioni di dipinti di Thomas Cromwell, Camille Desmoulins e Shakespeare. Nella libreria, insieme ai libri sui Tudor e la Rivoluzione francese, ci sono alcuni oggetti – una coppia di cani di porcellana, un gufo di vetro. Sul divanetto accanto alla finestra in soggiorno ci sono un grande leone impagliato, un agnello impagliato e un cane impagliato. C’è una scrivania vecchio stile con molti cassetti in soggiorno, ma lei lavora a una scrivania moderna nel corridoio su cui si apre l’ascensore, circondata da armadi classificatori.

Hanno sempre voluto andare a vivere lì, ma Budleigh è a tre ore da Londra e prima sentivano il bisogno di essere più vicini. Gerald viaggiava costantemente per lavoro e lei sentiva che fare carriera come scrittrice implicava necessariamente farsi vedere, quindi lo fece finché fu necessario, prendendo parte ai comitati, facendo da giurata ai premi, svolgendo letture, partecipando agli eventi. Andò a centinaia di proiezioni – fu la critica cinematografica di The Spectator per quattro anni – e scrisse centinaia di recensioni di libri.

Margaret Drabble vaga fra le righe delle proprie storie borbottando come una barbona.

Insegnava in workshop di scrittura, a volte con un amico romanziere con cui, dopo, beveva gin e leggeva il lavoro di alcuni studenti piegandosi in due dalle risate.

Per lei trovarsi davanti a un pubblico non era un problema, ma faceva davvero fatica con le chiacchiere. Non ha mai vissuto la vera Londra letteraria – c’erano troppi autori lì, pensava, che si distraevano, partecipavano ad attività che sembravano di scrittura ma non lo erano, come ad esempio parlare di scrittura fra di loro. Ma nel 2008 Gerald si ammalò gravemente di diverticolite e fu costretto a rinunciare alla sua carriera, e dopo aver vinto il Man Booker Prize con Wolf Hall lei sentiva di poter dettare le proprie condizioni. Aveva espletato i suoi doveri pubblici in quanto autrice; ora, se la gente voleva vederla, poteva andare da lei.

Oggi Gerald le fa da manager. Prima di Wolf Hall, aveva venduto bene, per essere una scrittrice letteraria, ma non aveva mai raggiunto il livello di vendite né il riconoscimento di altri romanzieri della sua generazione – McEwan, Amis, Rushdie. Questo può essere riconducibile alla marginalità della narrativa storica, o al fatto che i suoi libri erano totalmente diversi fra loro. «Se fossi stata più carrierista, probabilmente avrei dovuto assicurarmi un pubblico e scrivere per quello, ripetendo quello che facevo», dice. «Ma semplicemente non lo trovavo possibile, né appetibile. Mi chiedo: ma gli scrittori che lo fanno, perché non si annoiano?». Con il Booker, il flusso di corrispondenza e richieste diventò improvvisamente travolgente, quindi subentrò Gerald.

Ora è molto più tranquilla di una volta. Non avrebbe mai pensato di diventare tanto tranquilla, un giorno. D’altra parte, non avrebbe mai pensato nemmeno di diventare tanto grassa e, chissà, forse è tranquilla perché la gente si aspetta che una donna dalle sue fattezze lo sia. (Ancora adesso, a volte ha la forte sensazione di non essere nel corpo giusto). È tranquilla, ma ciò non significa che non sia meno ambiziosa. È profondamente convinta che la bravura di una scrittrice dipenda solo dal suo prossimo paragrafo. E fare soldi per lei è importante, data la sua provenienza. Per lei, uno dei più significativi segnali del successo a livello mondiale è essere in grado di aprire le bollette sapendo di poterle pagare.

Non è tranquilla perché si è riconciliata al suo destino medico: non l’ha fatto. «Non ero sicura, e non lo sono ancora, di volere dei figli», disse. «Quello che volevo era poter scegliere. Ho sofferto soprattutto nella parte più recente della mia vita, gli ultimi dieci anni, quando nascono i nipotini, credo perché ero molto legata a mia nonna. Naturalmente, se non sei una madre non sarai una nonna, ma questa non è una cosa a cui pensi quando hai trent’anni. E la perdita continua a cambiare forma».

Cent’anni fa a Danzica viveva una giovane donna di nome Stanisława Przybyszewska, la cui passione per Robespierre era così profonda, che ne morì. Decise di scrivere la migliore commedia sulla Rivoluzione francese mai esistita, non le importava di nient’altro. Viveva sola in una stanza non riscaldata e quasi non mangiava. Datava le sue lettere seguendo il calendario rivoluzionario. Diede vita a uno spettacolo che fu messo in scena due volte, redatto selvaggiamente fino a una lunghezza di cinque ore. Morì di malnutrizione e dipendenza da morfina a trentatré anni.

Hilary Mantel non ha mai scritto un saggio, a parte il suo memoriale, ma dopo il terzo volume della trilogia di Cromwell ha in programma di scrivere un libro su Przybyszewska, che intitolerà The Woman Who Died of Robespierre. Vuole mettersi seduta e pensare a lungo a cosa fa lei o chiunque altro quando scrive narrativa storica. Che genere di persona scrive narrativa sul passato? È d’aiuto avere familiarità con la violenza, perché il passato è violento. Bisogna sapere che la gente che vive lì non è la stessa di adesso. Bisogna capire che i morti sono reali e hanno potere sui vivi. È d’aiuto anche avere conosciuto i morti in prima persona, sotto forma di fantasmi.

Traduzione di Valentina Bortolamedi

Articoli sullo stesso libro