Che cosa si impara leggendo un Western

• Il blog di Fazi Editore - Recensioni

Pubblichiamo la recensione di Butcher’s Crossing di Irene Bignardi apparsa su la Repubblica il 20 marzo 2013.

È il racconto di una spedizione tra sconosciuti di caccia al bisonte. Ma la Frontiera si trasforma nell’orizzonte sempre più lontano di un giovane che cerca se stesso.

Chi ha letto e amato Stoner, il tranquillo, doloroso percorso attraverso una vita senza eventi che è il piccolo capolavoro di John Williams, in un primo momento potrebbe pensare che il West raccontato dallo stesso autore in Butcher’s Crossing, (Fazi, bella traduzione di Stefano Tummolini) sia il frutto di un’ altra cultura, di un’ altra penna. Ma anche Butcher’s Crossing (che prende il nome dalla cittadina al confine tra il Kansas e il Colorado) è un percorso attraverso l’esistenza, un viaggio «a divenir del mondo esperto» (avrebbe detto Dante). E curiosamente ricorda il western di Cormac McCarthy, tanto da far pensare che l’autore di Cavalli selvaggi debba aver conosciuto e ammirato il libro di Williams, pubblicato nel 1960, anche se la sua lingua, rispetto a quella di Butcher’s Crossing, è ancora più spoglia, senza aggettivi, senza subordinate.

Si dice “western”, ma in realtà, sia nel caso di McCarthy sia in quello di Williams, si parla di una dimensione esistenziale ed etica singolare. Siamo nel 1873, nell’Ovest degli Stati Uniti. E Will Andrews, figlio di un pastore protestante, sedotto dal verbo di Emerson, ex studente di Harvard in quanto beneficiario di una non tanto piccola eredità che gli ha consentito di lasciare il college e tentare l’avventura della conoscenza nel West, alla ricerca di quello che non sa di cercare – libertà, confronto con se stesso in una situazione estrema, una vita non allineata alle regole della buona società wasp – approda a questo ultimo avamposto della “civiltà” che si chiama Butcher’s Crossing, dove Butcher sta per macellaio. Da qui partono le spedizioni, o meglio le mattanze, che risalgono verso le montagne rocciose del Colorado. Qui si pianificano le stragi di bisonti, le cui pelli, molto di moda, vengono vendute con grande profitto.

Il giovane Andrews, senza discutere, e con la freddezza di chi vuole vivere una prova estrema, paga l’organizzazione di una spedizione a cui parteciperanno, con lui, tre veterani della caccia al bisonte, sotto la guida di tal Miller, che giura di sapere dove si rifugiano le mandrie. Assieme risalgono per giorni e settimane verso le Rocky Mountains del Colorado, nel caldo torrido, con poca acqua, poi senz’acqua, senza un sentimento di amicizia che li leghi, i tre per pura necessità di lavorare, Andrews per la sua ricerca di un senso da dare alle cose. Assieme, in un’ orgia di sangue, fanno fuori e scuoiano qualche migliaio di bisonti, lasciandone le carcasse a imputridire sotto il sole, e poi sotto la neve, che li blocca per un intero inverno in un improvvisato rifugio. Per scoprire al ritorno, quando ormai tutti li credono morti (e un morto effettivamente c’è stato), che le cose sono drammaticamente cambiate.

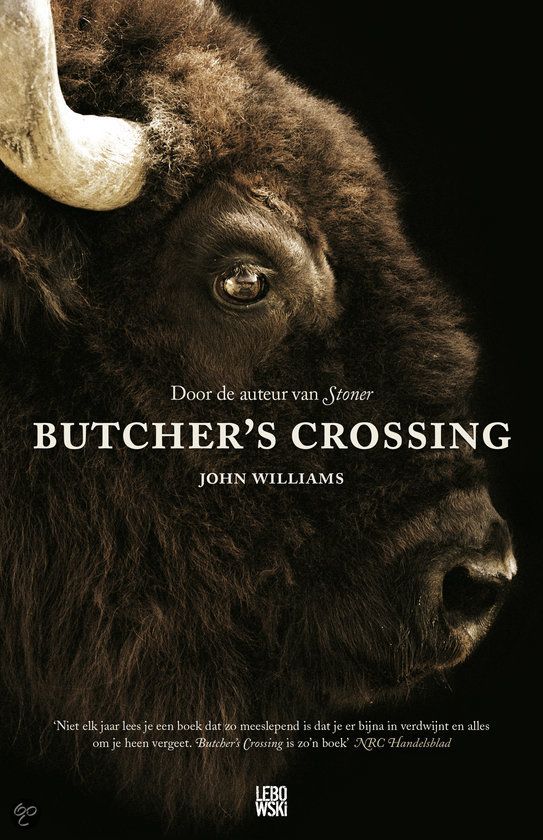

Una delle prime copertine di Butcher’s Crossing

Non c’è una trama, in questa viaggio iniziatico dai toni cupissimi, dagli umori mortali. Non c’è un acuto, un grido, una sottolineatura neanche quando le pagine di Williams ci raccontano lo strazio dei corpi, il massacro inutile delle bestie, il bagno di sangue di quelle terre – ed è questa freddezza apparente che ci ricorda Stoner. Non c’e un momento di sollievo neanche quando è di scena la piccola, incantevole puttana di cui per un attimo Andrews s’innamora.

La Frontiera, nella versione di Williams, non si presta a scene madri o a colpi di scena, ma vive di una minuziosa sapienza tecnica, dispiegata a piene mani. Con quella sapienza tecnica l’uomo ha forzato la natura. Ma la natura sa come vendicarsi. E se tra i rari momenti emotivi c’e un breve incontro tra le due culture – da una parte i cacciatori sui loro cavalli, dall’altra la ferrovia, il “cavallo d’ acciaio”, che arriva dal nulla e va nel nulla, riportando per un momento il giovane Andrews alla “civiltà” da cui proviene – è vero che Andrews, partito alla ricerca di una alternativa allo status privilegiato in cui è cresciuto, ansioso di risposte («all’università di Harvard non si parla, si ascolta e basta»), desideroso di capire e imparare solo per il piacere di sapere, senza immaginare un ritorno a casa, al suo mondo «costruito tutto sulle bugie» , Andrews, che agogna alla sua verità, alla fine non sa ancora cosa sta cercando.

Se ci fossero tracce di allegria e leggerezza, in questo libro, potremmo raccomandare al nostro malinconico protagonista di affidarsi per la sua ricerca alla serendipity, all’arte di trovare, senza cercarle, le cose che desideri. Ma poche storie sono più intrise di disagio esistenziale di Butcher’s Crossing. E ogni pagina di questo romanzo di formazione ci mostra Andrews in partenza chissà per dove, verso una frontiera della coscienza ancora più lontana, ancora più confusa, che si sposta con la linea imprendibile dell’orizzonte.

Irene Bignardi

Articoli sullo stesso libro